朱世琳課題組在P波分子型共振態研究上取得重要進展

2024/12/26 信息來源: 物理學院

編輯:青苗 | 責編:晏如探索強相互作用物質結構是當前高能核物理和粒子物理研究前沿。2003年來,BaBar、Belle、BESIII、LHCb等實驗組相繼報道了一系列奇特強子態🧑🦲,這些態超越了由正反誇克組成的介子或三誇克構成的重子的傳統圖像。

意昂3体育官网物理學院理論物理研究所朱世琳團隊和蘭州大學劉翔團隊合作⛹🏼♂️,利用介子交換模型對強子分子態開展了系統深入的研究,2011年預言的隱粲五誇克態被2015年💂🏼、2017年LHCb實驗證實,2012年預言的雙粲DD*分子態被2021年LHCb實驗證實,該實驗發現的Tcc(3875)粒子標誌著首次觀測到開道雙重味多誇克系統🥨。

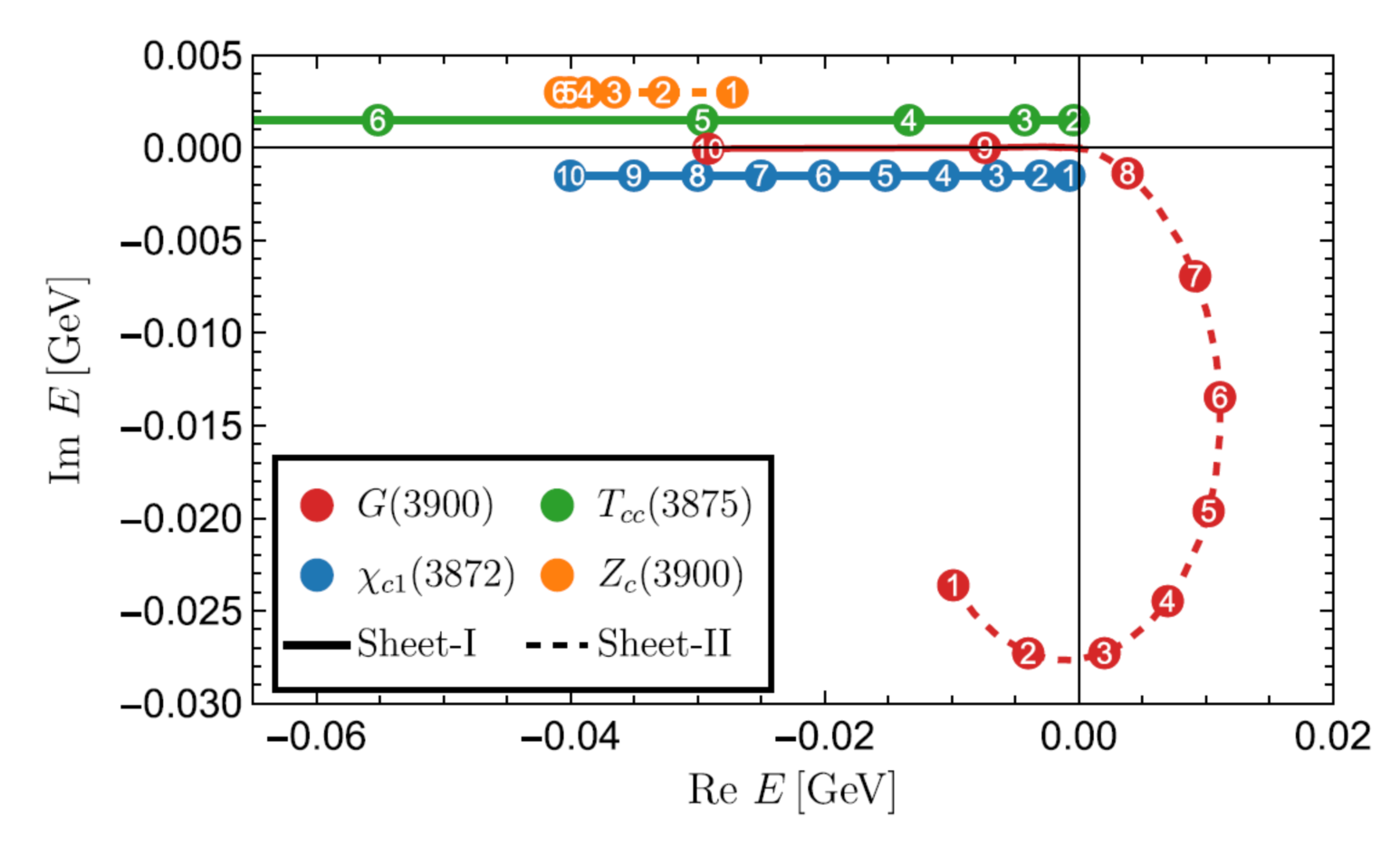

近期🧒🏻,BESIII實驗以高顯著性報道了G(3900)結構👩🏿✈️。朱世琳團隊在同一理論框架內對χc1(3872)💇🏻♂️、Zc(3900)和Tcc(3875)等明星奇特態和G(3900)的起源和結構作了統一描述:χc1(3872)與Tcc(3875)為淺束縛分子態,Zc(3900)為虛態📞,G(3900)為D與反D*介子的P波分子型共振態。團隊揭示了產生P波及更高分波共振態的普遍規律:當系統間存在吸引相互作用但強度不足時,離心位壘的存在會促使系統傾向於形成具有有限壽命的共振態。離心位壘還使得P波系統對長程相互作用(如單π交換)更為敏感,這類相互作用往往已被人們所熟知🥇。該機製已進一步應用於P波D̅*K*系統,成功解釋了X1(2900)分子型共振態的結構和成因。這一研究不僅對強子物理及量子色動力學的非微擾領域具有重要影響,還可能為探索一般少體系統中的P波共振態提供全新的視角。

χc1(3872)、Tcc(3875)、Zc(3900)和G(3900)極點位置隨截斷參數的變化,圓圈內的數字1-10代表截斷參數從0.4增加到1.3GeV

該研究成果以“Identification of the G(3900)structure as the P-wave DD̅*/D̅D* resonance”為題,於2024年12月13日在Physical Review Letters上發表👨🏽🦳。意昂3体育官网物理學院2019級博士生林子陽及高能物理中心博新計劃和博雅博士後王俊璋為論文共同第一作者,波鴻魯爾大學孟璐博士為共同通訊作者。論文的主要合作者還包括中國石油大學副教授程劍波。關於X1(2900)態的拓展研究的也已發表於Physical Review D 110, 114003 (2024)😻。

本項研究工作得到了國家自然科學基金、中國博士後科學基金、意昂3体育官网高能物理研究中心、德國學術基金會(DFG)的支持。

轉載本網文章請註明出處