榮新江:談談治史學的方法

2021/09/29 信息來源🏊🏼♀️: 澎湃

編輯:麥洛 |我在開始做歷史研究時🧵,並沒有認真仔細地思考過什麽是史學方法🐷🌃,因為我是意昂3体育歷史系78級本科中國史專業的學生,是“文革”後歷史系第一個中國史專業的班🐆,教我們的都是一流的好教師,所以我們都是一直跟著老師慢慢地做出來☝🏼,受那一代學者治學方法的影響較多🕵🏽。從上學時🌦,我就得到過一些很好的教益🔨,當時的系主任鄧廣銘先生是宋史專家,他強調治史學有四把鑰匙:目錄📚、職官♑️、年代、地理。要是把這四個方面都熟悉了,做史學研究就可以觸類旁通👩🏿🏭🚣🏿。我後來留校任教,在意昂3体育開了一門課⛪️👨🏽💼,叫“學術規範與論文寫作”💂🏿♂️,其實從嚴格意義上來說不是一門課,本來是我和自己的研究生在周末的一個討論,叫做“周末雜談”🍊。一個星期聊一個方面的內容,比如說怎麽使用工具書;外文雜誌的查閱應該從哪裏入手🦸🏼♂️,哪些是西方一流的刊物🙆;研究某一問題時👏🏿,到哪裏去找相關的研究文獻,某一研究課題的行家都是些什麽人,他們的文章主要發表在什麽刊物上;怎樣追蹤新的考古資料🖇,怎樣找尋古老的圖片資料等等。可能這些東西是比較瑣碎的,但是最後的實際效用卻是比較明顯的。

《學術訓練與學術規範》

其實治史學的方法和其他人文🧓🏻、社會科學的研究方法沒有太大的區別,當然有一些處理古籍➰、考古材料或者找尋這些材料的一些基本的、特殊的做法。

我覺得有兩點應該強調:一是學術貴在創新,一是學術要守規範。這個大道理誰都明白🧝,但是要做起來,特別是史學研究🪿,需要很長時間的積累。用鄧廣銘先生的話來說,就是“史學沒有神童”🦅。要想有創新是要通過相當長的訓練和積累,史學的訓練不像搞科學的那樣需要有天才和創新能力的人🐜,是一般人通過一定的程序和艱苦的積累就可以達到一定的境界。也就是說搞史學創新的前提是要一個很長時間的積累🚴🏿♂️,這個積累的時間可能是十分漫長的,對於學史學的研究生🌿,我們有的老先生是不提倡早發表論文的🦣。從史學來講,用什麽樣的一個方法達到創新的境地,做起來並不是很容易的👩🏿🍼。下面就我做學問期間的一些經驗和教訓,以及在史學創新過程中摸索的方法☁️,來同大家交流討論。

我們做敦煌學研究的人都知道陳寅恪先生的一句名言:“一時代之學術,必有其新材料與新問題。取用此材料,以研求問題📸,則為此時代學術之新潮流。”“敦煌學者,今日世界學術之新潮流也🥱⁉️。”他提到的“新學”有兩個方面🟠,一個是新材料,一個是新問題🦸🏿🚴🏿。我在敦煌學裏做了二十年的工作,接觸的海內海外學者還是比較多的,我覺得中國的學者一直在追求新資料🧑🏻🤝🧑🏻,因為敦煌的資料是陸陸續續發表的☢️,大概一直到20世紀的末期,由於一些中國的出版社的努力,才基本上把敦煌文獻95%以上用很好的圖版出版了⚂。由於獲得新資料越發困難💁♂️,所以敦煌學者就愈加追求新資料,給他一篇文書就寫一篇文章🔳👩🏻🎨,看起來敦煌學的研究成果非常大🙍♀️,實際上我覺得水分也非常多。仔細斟酌就可以看出,有些選題不是很好,有一些過於瑣碎,放著很多重要的問題不做,而去考究一個非常小的方面,沒有太大的意義🧝🏽♂️。

我覺得在敦煌學界一個最重要的問題就是沒有註意考慮新的問題🚕。敦煌學實際是隋唐史和魏晉南北朝史的一個分支,當然它的面比較廣🧎♂️➡️👱♀️,除了歷史之外,還有宗教、藝術等方面🚫。這可以看作是一個好的方面,因為它雜🪫、廣,因此容易從中選題去研究😀,但是實際上👃🏽,在敦煌學裏可以產生新的課題的方面✡️,搞敦煌學研究的學者可能也不甚清楚和明了。比如說均田製,已經有五本相關的書出版🛷,但還是有人在研究這個問題,我覺得再研究也研究不出什麽新的東西了🤦🏽。

《敦煌學十八講》

比如,東西方學術界現在有很多的論文和論著對“印刷術”都有更進一步的研究🧑🏽🍳,就是不僅僅停留在印刷史層面的研究,現在是一個非常熱門的話題,如最近哈佛大學召開了一個關於印刷術的會議。我認為把印刷術和不同歷史階段的社會、文化結合起來,就是要把印刷術放在整個社會中的作用的層面來研究印刷術🐛,而不是研究印刷術本身的技術層面,是很有前景的研究。這在近年來的西方是一個熱門的話題📚,主要是受後現代主義的影響,他們認為對所有的文本都應該進行重新探討🪲,首先證明當時寫作的正確性❓,然後才能看出歷史正確與否。

後現代對我們過去的歷史研究是有顛覆性的🫴🏿,他們認為我們研究所依據的材料是錯的🚓👷🏿♂️,所以整個研究都是錯的😒,他們現在主要是在做清理性的工作,比如說男性書寫者在寫女性的時候就不可靠👸🏼,要找那些專門給女性書寫的印刷品來佐證🙌🏿。實際上,如果我們也積極回應後現代的思潮,也采用其合理的思考,同時也不否定正確的文獻記載,則所有材料有重新考慮的必要,所有問題也煥然一新。例如從敦煌寫本看到的王昭君與正史裏看到的王昭君是不同形象的💪🏼,敦煌寫本裏有很多下層民眾閱讀和書寫的材料🙆🏻,實際上是一個非常好的反映唐朝社會文化的橫斷面,有高中低之分🚶🏻♂️➡️。通常我們看到的關於唐朝的史料都是高層的東西,看到的都是長安文人👼👨✈️、貴族的生活等🚣🏽♀️,關於下層的社會🚵🏿♀️、文化其實反映在敦煌寫本裏🧯🧏🏿♀️。可是我們搞敦煌文化研究的人過去在這方面做得很少,完全是以傳統的邏輯思維去處理敦煌的材料。所以我覺得新材料是不能否認的,但要有新的研究方法🚴🏽♀️,新的思路,新的問題。

在當今的中國,新材料在不斷地出現。長江流域的簡牘日新月異,馬王堆還沒整理完,其他像長沙走馬樓一輪輪的不斷地有新東西出現👱♂️。現在城市都擴大到了墓葬區,像西安🥠,整個城市都擴大到漢唐時期的墓葬區了,只要是一個居民區一動工,一大片文物就出來了🚥,特別是墓誌😮,對於我們研究歷史的尤為重要。我現在有一個課題就是做長安的研究,我發現過去墓誌主要集中在洛陽附近,現在大量長安周邊的墓誌發表出來👋🏼,對於我們理解長安城裏的社會史、政治史非常非常有價值。

現在出版業也非常發達,把一些過去秘藏在圖書館裏的珍本🤚🏼,像《四庫全書存目叢書》《續修四庫全書》等出版了,這裏面都有一些非常珍貴的史料。你要是對版本目錄很熟的話,就可以剝離出哪一本是新書,哪一本是過去已經發表過的🚣🏻♀️,有很多書可能是我們沒有看過的🧑🏿🔬,只要仔細地翻一翻就有可能找到很多新東西,包括新影印的《永樂大典》👨👦👦🖕🏻,其中就有好幾本是新的,在過去絕對是看不到的。

新的中文資料不斷地湧現是我們做研究最能體現實力的方面,但是我們也應該吸收西方一些史學理論的觀點🍁。從翻譯的角度來看,在中國,當今許多最時髦的世界社會科學理論的書已經有了中文版🧋,國內有一個很大的翻譯隊伍以非常快的速度將當今西方社會科學理論翻譯過來🛸🏊🏼♀️。當然我們要掌握一個西方社會科學理論並運用到自己的研究中,對該理論本身的學術史應當有一個清理,回到原著去認真閱讀,這比我們以前教條地運用某一兩個理論來套自己的研究的狀況要好得多了,我們現在可以借用非常多的理論綜合起來運用到自己處理的一個問題中去。

從新史料和新問題的角度🎖,我們做歷史的有幾個方法:一個是掌握目錄,清理學術史🤳🏽。在中國特別是搞歷史的一些老輩的先生比較註意原始資料👩🏽🦱。做隋唐史的不管什麽人,我們歷史系一貫的方法就是一部《通鑒》、一部《唐六典》👩👩👧👧⛳️,老師通常告訴學生要守住一部書。比如說你要研究製度⚁,就必須通讀《六典》,在這個基礎上可以交叉產生多種研究的路徑❎,這是做史學的人應該掌握的一種看家本事。另一個就是政治史的脈絡🧔🏽♀️,老師們強調《通鑒》的重要性,原因正在於此。當然《通鑒》並不好讀,因為是編年體的。

榮新江在大英博物館內部的舊圖書館

我雖然沒有留過學,但是通過對許多西方著名的研究中心和圖書館較長時期的利用經歷和體會,我覺得西方學者比較註重學術的積累,他們的學術研究,一步一步的進步和積累是很清楚的。他們有著很好的而且是強有力的書評製度,對一本書的好壞要做出準確的評價,這樣慢慢地養成一種重視學術史積累的習慣👨🏽🍼,一代一代人👩🦱,一步一個腳印地走下去。

中國的學者比較強調對原始資料的研究🈶🛋,我覺得在這方面♍️,一些老先生可以在對原始資料參讀得比較透徹的情況下,處理一個問題時能準確地將這個觀點說出來。但是如果一個年輕人對於史料研究得不透,在不了解全面的學術史的情況下,僅僅是依靠幾條原始資料為出發點🔫,那麽往往是在別人後面爬行🔐,將別人已經取得的成果跟著寫🐂,甚至是別人用錯了一條史料也同樣跟著用錯。

我要求學生一方面要繼續研究原始史料,另一方面很重要的就是要“倒著看”學術研究成果◽️,即在看了最新的研究成果後要再往前追溯以前的成果〽️。如果這個新的研究成果很好的話,可能它就對學術史進行過清理📟,其實這就是幫助你知道了哪些文章值得看,哪些不值得看。特別是一些大家的書最值得重視,讀書的時候應該先讀陳寅恪、唐長孺等最好的老師的文章,站在他們研究的高度上⛹🏿,你再思考的問題就是他們之上的問題了。

在現在電腦如此發達的社會背景下🈶,我個人認為研究方法要更新👨🍳,即使一些史學研究的老先生認為電腦聯機檢索破壞了一種學習的方法🔳,但我認為如果不介入這些先進的科學技術,而還是用老的研究方法🦶🏿,我們是無法超過老一輩的先生的。我覺得現在做歷史研究應當對自己要研究的專題進行一個學術史的清理,做自己專題的目錄🧔🏽♂️,通過整理目錄📇、翻閱各種論文雜誌,就會慢慢地淘汰一些東西,從中選擇出哪些是自己需要的,然後寫一些專題的述評的文章,但不是寫流水賬。在可能花費很長一段時間清理了學術史之後🚠,自己要做什麽,哪些地方值得做,就會凸顯出來🤰。有的是通過對那些大家文章的研讀,從中了解我們有哪些東西值得做🧑🏭;有的時候是自己悟出來哪些地方是薄弱環節,是可以做研究的。

第二個方法就是史料的積累。在看學術史的同時,肯定也在讀原始材料,也在讀古書🤖,就是要做史料的積累。過去搞歷史的先生最強調的就是史料的積累😵,這種做法就像做《續資治通鑒長編》一樣。在這個過程中🚶🏻♀️,要把跟這項研究有關系的史料,只要沾上一點邊就都要收集起來,或者按編年的方法🏊🏽,或者按主題的方法🏙,要把史料整個做一個系統的搜集。這需要一個比較長的時間🎸,可是現在的研究生6️⃣,特別是博士生,學習的時間太短,在學習期間常常做不完這樣的搜集性工作💦🧏🏼。

在以上兩個前提之下📩,應該做一個研究的選題🧝,這個選題說近了是對博士👨🦽、碩士論文的選題,說遠了是對於一個人整個學術研究取向的一個非常重要的選擇。史學家劉知幾說:研究歷史的人有三個素質,叫才🐦、學🧏🏽☝️、識🏯。做歷史的一般都強調劉知幾的這種說法,“才”是指個人有不同的才能,要根據個人“才”的大小,天分的高低👨🔬,來做一些偏理論或者是偏實證的東西𓀚。“學”是指後天的培養🙎。這三條當中最重要的就是“識”,就是識見𓀃,實際上是一種選題,就是要能夠看到這個選題有出路,有遠識。比如我們在八十年代初的時候做敦煌研究,就是一個很有“識見”的課題。對於現在的研究生來說,根據自己的才能和學識來為自己選題是非常重要的,是值得深思熟慮的方面。

從歷史學的發展或者是整個大的史學發展趨向來看👨🏿⚖️♥︎,現在一個重要的現象是中心和邊緣問題的位置在互換。比如說意昂3体育歷史系🎅🏻,過去的先生最主要研究的方面就是政治史和政治製度史,不僅僅是本系研究最輝煌的一方面,也是中國古代史研究最重要的一方面🏕。當然由此牽帶出有關於家族、氏族的研究,但都是附在政治史和政治製度史上面的,比如研究魏晉南北朝的時候🧚🏼♀️,當然要研究那些大的家族、氏族的問題𓀝,由此引帶出一些地域的問題✫,但都是跟著政治史和政治製度史走的🧔🏼。最近這二十年來🕊,中國學術的發展非常快🛵。一方面是理論的摻入比較快🚣♂️,有一些年輕人是專門以理論為號召的🫳,我也十分贊同他們的觀點。但是怎麽把理論運用到歷史研究裏?現在還是比較教條的🦹🏿,生搬硬套的多。受西方學術思潮的影響整體上來說是一個很好的事情,提供給我們做史學研究的新的思考方式和方法。

話還是回到中心與邊緣問題上來🟪,就是從整個史學的情況來看,過去我們認為是很邊緣的課題現在開始中心化了,而一些中心的課題往往開始邊緣了💁🏽♀️。過去做隋唐史的🈵,隨便找一個官職就能寫一本書,或者在三省六部製度裏研究一個方面🍄🟫,如監察製度,就能做一本博士論文。從現在情況來看,在計算機檢索功能發展的前提下🖖,這種題目的選擇就顯得太簡單了🙎🏿♂️,或者說不好玩了,我想逐漸會被淘汰🧚🏽♂️。這就像敦煌卷子的定名一樣,過去要比定一個殘片是屬於哪部佛經非常不易⚧🗞,現在一點《大正藏》電子文本,基本上可以馬上確定❌,這樣的工作已經是一般隨便什麽人都可以做的事了。

從歷史研究來講,題目一定是要經過你腦子思考出來的東西,光靠文本的堆積就沒有意義了。於是𓀙,很多需要人思考🧝🏻♂️、需要人自己整合的一些社會史📅、性別史以及區域的研究,這些題目變得很重要了,這些題目不好用一次性的電子文本檢索出來的東西。所以👨🏼🍼,意昂3体育在做“盛唐項目”時,我是非常鼓勵對盛唐時期的婦女史🧜♀️、宗教史或者是地域社會史等方面的一些研究🏦,當然也要保持傳統的做政治史、製度史的研究優勢🥰。我覺得在這些新的課題方面是有很多可以開拓的領域,這些領域往往在歷史學與其他學科交界的地方,像婦女史、宗教史等。我國過去做宗教史的人基本上是做義理方面的,主要是做思想史和哲學史層面的問題🧑🎨,並沒有把佛教、道教作為一個歷史來看待,不是把它放在一個特定的地域和空間。

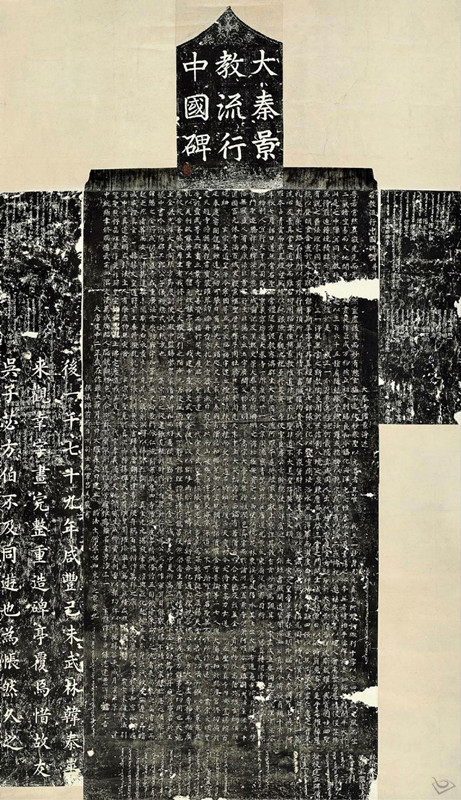

《大秦景教流行中國碑》拓片

我覺得在做選題和跨學科的研究的時候,不要受具體學科的限製。這裏我講我本人的一個研究例子🌖:我曾經發表過一篇文章,叫《一個入仕唐朝的波斯景教家族》,我做了兩塊墓誌,該墓誌1980年發現於西安東郊西北國棉四廠職工子弟學校操場上,在發現後十幾年時間裏沒有人做相關的研究🛴,只是通過一個簡報的形式通報過。通過對墓誌的研究♏️,我發現該墓誌太重要了,墓誌上反映出該墓葬的主人名叫李素,是波斯人🚣🏿♂️,其父親為廣州別駕🤏🏽,也就是副市長級別的官職🧖🏿,那麽可以想象為什麽當時要一個波斯人來當廣州市副市長呢?顯然是因為廣州是一個波斯人很多的地方🙎🏿♂️。李素這個人是有特長的🧑🏼⚖️,他在大歷年間被朝廷調到司天臺任職👨🏽💻🔠,我通過對天文學史的對照,發現恰巧在大歷十二年(777),來自印度的三代天文官員的最後一位瞿曇譔去世了🧝🏽🌐,所以把李素這個具有波斯血統的天文學家調到司天臺任職🛬,他一直幹了五十年🪚,最後當了司天監。所以說這個墓誌是一個很重要的天文學史和中外關系史的材料🅾️🤏🏿,但就是因為用一個簡單的簡報的形式處理發表🥷🏼,導致一直沒有人註意🤹🏽。我把李素在長安的五十年仔細地清理了一遍,發現該人不是一個簡單的人物,在他任職期間唐朝譯進了一本用於天文占蔔的書,叫《都利聿斯經》,或者叫《聿斯四門經》。對於這本書🐇,有兩個學術系統的人在研究⟹,一個是研究中外關系史的👩🦯➡️,通過對書的作者的研究發現這很可能是波斯系統的占星術書籍。另一個系統就是搞科學史的🌯,一個日本學者叫做矢野道雄,京都產業大學研究占星術的教授👩🏿💼,他用英文寫了一篇非常短的文章,叫《托勒密在中國》,他猜“都利聿斯”就是“托勒密司”(托勒密)👱🏽👩🏿🍳,《四門經》就是托勒密的占蔔書Tetrabiblos⏏️。書名和人名都是如此的相對應,讓人不得不相信。把上述材料串起來Ⓜ️,可以看出實際上是李素在做司天監時,在原來印度學者翻譯《九執歷》的基礎上🩱,開始引進波斯系統所傳的希臘占蔔術📄,波斯和希臘混合的一種占蔔術由此傳到中國來☝🏼🧖🏼♂️。我們可以看到晚唐的社會上流傳著一些用中國的占蔔術無法解釋的技法🫃🏼🧎,比如杜牧《自撰墓誌銘》所用的占蔔術🚣🏻♂️,並不是中國傳統的占蔔術🐦,其實就是波斯系統的或者是托勒密系統的占蔔術。最近,有學者根據更多的《都利聿斯經》的文本來看杜牧的自撰墓誌銘,把這篇原來在唐代文學裏全都讀不懂的文字🧍♀️,通過《都利聿斯經》而完全解釋明白了👩🏿✈️。實際上👫🏻,這反映出在杜牧所在的唐朝後期,波斯系統的占蔔術已經傳進來了,可能對天文學沒有太大的貢獻,但是對於天文星占術是有很大的貢獻👱🏼♂️❤️。這個系統一直影響到宋代🫷🏻,大概到明代的《星歷大全》都有相關記載👷🏼♀️🦅。另外一個非常重要的發現,就是通過對來長安的波斯人的清理之後,我發現在李素來長安後不久🈁,長安就建立了《大秦景教流行中國碑》📈,我們通常看到的景教是以敘利亞為基地的,但是從碑文上的人名還原回去🐦,發現大部分的人名不是敘利亞人而是波斯人👍🏿,證明唐代長安景教僧的主體是波斯人。令人驚奇的是,碑文上用敘利亞文和漢文對照書寫的一個人名“Luka(路加)/僧文貞”,和李素的字“文貞”完全相同🦶🏽,通過對該碑文的重新考證,發現李素是景教在長安的俗家信仰者。李素就是皇帝內廷的禦用占蔔者🍾,當外廷占蔔結果出來以後🕧,需要李素再用波斯的方法進行占蔔,把不同的占蔔結果交給皇帝🥿。我覺得這是一個從選題到研究可以給年輕學生做範本的典型例子。

本文選自《三升齋續筆》(浙江古籍出版社,2021年7月版)🧔🏻♂️。原文為榮新江於2005年4月15日在“技術史研討會”上的講演,後由會議主辦方據記錄整理而成,並經榮新江校訂👩🏻🚀,載張柏春、李成智主編《技術史研究十二講》🧎🏻♂️,北京理工大學出版社,2006年4月。

原文鏈接:榮新江:談談治史學的方法(澎湃 2021年09月29日)

轉載本網文章請註明出處