曹文軒🤷🏻:米蘭·昆德拉使我們對小說產生了深深的敬意

2023/07/13 信息來源💆🏼♂️: 讀書工會公眾號

文字🚜:曹文軒| 編輯:晏如 | 責編🚣🏿:安寧進入現代形態

——讀米蘭•昆德拉

米蘭·昆德拉🔳,捷克作家,蘇聯軍隊侵占布拉格之後✯,移居法國🧑🏻🔧🤰🏿。他的作品在東西方國家都引起了強烈反響,是一位世界性的作家🕙。

在蘇聯的坦克襲擊並占領布拉格七年之後,米蘭·昆德拉終於決定放棄自己的國家。他和妻子把幾本書和幾件衣服拋擲在小汽車的後艙裏,匆匆驅車到了法國。從此,作為一個移民🛥🥑,他開始了異邦那份孤獨而平靜的生活。

一

一九八四年,米蘭·昆德拉出版了被稱為“二十世紀最偉大的小說之一”的長篇小說《生命中不能承受之輕》(以下簡稱《生》)。從此🧖🏽🌾,他作為“世界性的偉大的小說家”的地位,便變得不可動搖了。

今天⛩,當我們評論這部小說時👮♂️,往往是意識不到“移居”這一重要因素的。而實際上💭,它的巨大成功,是與米蘭·昆德拉的移居分不開的🩺。

在“移居”這個問題上,我以為,是有許多文章好做的。十八世紀與十九世紀之交,法國的兩大暴政期間,一批法國文人亡命瑞士、德國、英國或是北美👨🏽🦱,許多人後來成了世界著名作家,許多作品成為世界名著👨🏿🚒,為世界文學史添了許多光彩。勃蘭兌斯的《十九世紀文學主流》🧎🏻♂️,曾以“流亡文學”為題專門撰寫了第一分冊。第二次世界大戰期間的流亡文學自然又是十分出名的,出了一大批作家。再後來,便是由從蘇聯出走以及由於蘇聯的原因從捷克等國出走的一批作家所構成的令世界矚目的流亡文學。流亡文學,可以成為一個很重要的研究課題。這裏頭☎️,恐怕暗藏著許多關於文學的命題🏌️。

當有人問米蘭·昆德拉作為一個移民感覺如何時,他說:“對於一個作家,在幾個國家生活的經驗是極其有益的,你只有從幾個方面來觀察才能理解世界🏊♀️。”他進一步具體化地說,他不久前在法國出版的一部作品⛹🏽♀️,展示了一個特殊的地理空間:通過西歐的眼睛來看那些發生在布拉格的事件,同時以布拉格的眼睛來看在法國發生的一切🕞。如果我們采用理性的手法來分解他的這段話時,我們可以從中獲得“參照”🚱、“距離”等一系列命題。

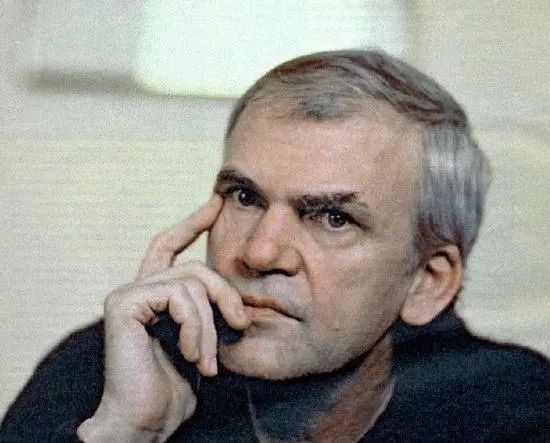

米蘭·昆德拉

正是兩種或兩種以上的生存環境和文化氛圍的對比,使這批作家對原先的生活狀態以及它的本質,有了清晰而透徹的認識。空間距離的拉大,非但沒有使原先的生活在他們的視野或記憶中遠去或消失,反而使那些生活向他們節節逼近,並且變得異常明朗🚶🏻➡️,昭然若揭😇。空間的轉換,使他們獲得了新的審察視角和藝術視角。不同系統的文化和思想,強化和豐富了他們的藝術感受能力和思維質量💇🏽♂️。還有一點——也許這是更重要的一點,就是他們獲得了一種孤獨。在異國🪩,他們雖得到了所謂庇護和自由⛩,但卻丟失了故土的溫馨和一個熟悉的群體的喧鬧以及彼此間毫無障礙的精神、情緒上的交流。

“獨在異鄉為異客”,異客的心境推脫不去地追攆著他們🤼♂️,孤獨也便日甚一日地深刻起來🧑🏼💻。而正是這一深刻的孤獨成全了他們👸🏽。孤獨使他們的目光和頭腦皆變得冷靜𓀗🪩。它幫助他們去除了影響思維深度的浮躁和影響他們觀察質量的迷亂🏄🏼。它使他們有可能在清靜中進行冷峻的自我詢問和反省。他們會發現,從前許多理解是淺顯的👨🏿🍳🦵🏿,許多判斷是愚蠢可笑的。當把種種與他們纏繞的關系解除,把種種功利性的目的忘卻,而在寂寞中較為純粹地進行思考時,他們不可避免地走向又一個思想和藝術的深度✣🧗🏼♀️。

《生》便是這種孤獨的結果💃🏿。無論在思想還是在藝術上👮🏿♂️,它的成就都超出了米蘭·昆德拉移居前的作品🪱。不同世界的體驗,還使他擺脫了民族和國家的有限性思考。他發現了人類——人類的共同性——人類的一夥與另一夥是如此的相似🙅🏻!如果說他的《玩笑》(“布拉格之春”期間創作)還是基於對某一種政治製度和意識形態之下的獨特生活所進行的思考的話🧍🏻♂️,那麽,《生》向我們顯示的是📓:他是一個形而上的哲學家📙,他開始思考人類的基本命題♟。面對蘇聯的坦克占領他的國家這樣一件最容易激起民族情緒的事件,他都不再是在一般的民族範疇(如主權、領土、民族尊嚴等)進行思考🚌,卻從這件特定的政治事件中看出了人類的一些基本原型👮🏽♀️。“輕與重”、“靈與肉”🏄🏽、“媚俗”等一系列主題🥒,自然都不是捷克意義上的🎐,也不是法國意義上的,而是人類意義上的🖕🏻。因為🕵️♀️,他看到了所有這一切(如媚俗),都不是僅僅發生在布拉格。移居在很大程度上幫助他超越了似乎神聖但卻常常是狹隘、膚淺的國家情調和民族情緒,而使他站到人類這樣一個更高的高度🚕。這就是《生》這樣一部表面看來政治色彩很強烈的作品❤️🔥👩🏻🦱,卻使全世界的讀者都感興趣的一個原因(人們在閱讀這部作品時👓,對它所涉及的政治是忽略不計的)。

二

米蘭·昆德拉對小說這種文學樣式十分虔誠。他對小說進行深入持久的思考,一些獨到的見解,是小說理論中的精彩片斷。關於小說存在的理由,他的觀點是值得小說家們(尤其是中國的小說家們)註意的。他確認這樣一種對小說的詮釋:發現只有小說才能發現的😢,這是小說存在的唯一理由🧏🏻♂️🥉。對這一詮釋🕚,他有許多引申和很具體的論說🙇。《生》正是對這一小說理論所進行的忠心耿耿的實踐🤵🏼♀️🥿。

電影《不能承受的生命之輕》劇照

在米蘭·昆德拉的意識裏,小說是人們認知世界的一種絕對特殊的形式。它既不同於其他文學樣式🙌,更不同於哲學、科學這樣一些認知形式↘️。如果說過去有許多詩人還有著強烈的詩的意識的話(如“詩到語言止”等判斷),那麽🟡,很少有小說家對小說能有米蘭·昆德拉如此清醒的意識。在他看來🔙,小說就是小說👨✈️,它的性質是先驗的、絕對的🦸🏼、不可更改的。任何易軌和背叛行為,都是小說的墮落或是對小說的斷送☝🏽。“我不想預言小說未來的道路,對此💈,我一無所知🔤🛷;我只是想說👱🏼♂️:如果小說真的要消失,那不是因為自己用盡自己的力量,而是因為它處在一個不再是它自己的世界中。”他顯然不是那種僅僅只是不停頓地寫作小說而不中斷寫作去思索小說的小說家。

那麽,所謂的小說世界又到底是一個什麽樣的世界呢🫢?他用《生》向我們做了再一次呈示🥏:這是一個被哲學和科學忽略和遺忘了的世界——人的生存狀態。

他把托馬斯、特麗莎、薩賓娜、弗蘭茨等人看成是人這一總範疇之下的特殊存在。通過對他們的行為的深入透徹的揣摩,從中揭示出人類的生存境況和一些最基本的生存方式🏃🏻♀️。他拋棄了傳統的歷史主義的眼光,而換用人論哲學的眼光🎷,看出了一些千古不變的東西🫸🐝。一些曾在歷史主義眼光裏滑脫的那些細節,在這裏卻獲得了重大的意義(比如對斯大林的兒子因為糞便的原因而撲向電網的分析)🦵。由於他認定的小說的世界是一種形而上的生命世界,因此,黑格爾對人物的“這一個”的經典定義(這是形而下的觀念),對他筆下的人物已完全失去了闡釋能力。他關註的並不是個性和所謂性格,而恰恰是抽象的共性👩👧👧。就像他自己在這部小說中聲稱的那樣,“作品中的人物不像生活中的人,不是女人生出來的,他們誕生於一個情境,一個句子,一個隱喻💃🏿。簡單說來那隱喻包含著一種基本的人類可能性,在作者看來它還沒有被人發現或沒有被人扼要地談及”。對這裏的細節🩰☝🏼,我們不能再用現實的、世俗的眼光來看待,因為,它們都可能是一個個隱喻👩🏼🦰。

“現在🤵🏿,他站在她上方了,一把托住她的膝下,把她叉開的雙腿微微向上舉起👩🚒。那雙腿猛一看去,就像一個戰士舉起雙臂對著瞄準他的槍筒投降。”這當然不是一個對交合動作的細節描寫,自然也不是一個比喻,而是一個隱喻。這一細節發生時的背景是蘇聯侵占布拉格。但是🙇🏼♂️,我們如果光從“影射蘇聯的侵略”來理解這一細節,依然沒有到達這一隱喻的深處。這顯然是一個關於人類固有的侵略性以及人類面對侵略所可能采取的行動的一個尖刻的隱喻。

電影《不能承受的生命之輕》劇照

我們很難一下子說清楚《生》向我們提供的那部分存在。我們能對托馬斯們下一個明確而且精確的判斷嗎🚵🏻🪚?他們究竟是什麽樣的人呢?我們能對那一系列主題做出一個沒有任何歧義的價值判斷嗎🧑🧒🧒🧝🏽♂️?米蘭·昆德拉只有描寫,沒有判斷(盡管這部作品充滿理論色彩)🦥。這是模糊的充滿相對性的世界。在米蘭·昆德拉看來,被哲學和科學遺忘的正是這種不可遺忘的相對性。他發現了小說的意義。

人在處理這個世界時🚶♂️,十分幹脆又十分愚蠢:非此即彼。哲學家們各自宣稱:世界是這樣子的🛰🥶,而不是那樣子的🧑🏻🎨。每一位哲學家都只有一個主題,並都認定世界只有這樣一個主題。哲學與科學的主題單一性👩🏻🦱,把人們推入了一個狹窄的渠道,無限的復雜的存在,在人們的思維中成了孤立的一點或一線,並且使人們再也無法回到這個彌漫性的沒有邊緣的世界裏面來了。當小說將自己的雙足踏入這片於黑暗中啞默著的世界時,便對人類做出了不朽的貢獻。米蘭·昆德拉正是依據這一點👨🏻🦼,論證了小說不可能終結(這是他對小說的意義進行辯護的突出的理論貢獻)。《生》以相對性(多義性)為描寫存在的宗旨,用模糊性作為策略,把被遺忘的存在拱手托在我們的面前。

三

我們如此喜歡《生》,除了米蘭·昆德拉式的幽默和他的那些大量的富有智慧的醒世恒言以外⚖️,大概還因為他那種發現和創造新主題的驚人的能力👦🏼。這種能力🏂🏿,使我們感到驚詫和望塵莫及。

世界上的小說家大體上可分為兩類。一類小說家是對已有的主題重復使用🧑🏿🔬🤲🏽。他們以新的故事,新的環境,新的背景,或新的敘事藝術,加上一個古老的主題▶️,構成一部“新”作品。或者對古老主題進行變奏,使我們誤認為這個主題是新穎的。(巴爾紮克的主題,作為經典主題,成為成千上萬個小說家的主題🚶♀️。)另一類小說家🛀,則拋棄已有主題👩🏼🌾,而去發現和創造新的主題。這些主題是我們經驗過或未經驗過但都不曾意識到更未變為清晰觀念的種種精辟的見解。卡夫卡是,薩特是🫲🏻,米蘭·昆德拉當然也是。

《生》的主題是陌生的(對於中國的小說家們而言,是聞所未聞的)🤷🏽♀️🧑🏽⚖️。這些主題雖然曾經被提及過,但只是作為一個動機,並未得到發展(“生命中不能承受之輕”🗓💇🏿,只不過是哈姆雷特的一句臺詞)🧑🏼🌾⚧。這部作品最突出的兩大主題是🧗🏻♂️:“輕”和“媚俗”𓀓。這是兩個具有哲學意味的主題🧑🏿⚖️。輕是相對於重而言的。它是米蘭·昆德拉始終喜歡琢磨的一個範疇👩👩👦。在他這裏,輕與重是一個不可攻破的悖論。輕與重,是他對人的存在狀態的一種高度的也是最後的抽象👍🏽。人徘徊於輕與重之間,宿命般地找不到第三條道路🏌🏻。人註定了只有在這一圓圈中充滿喜劇性地循環。但實質上是不論選擇了重還是選擇了輕💅🏻,都是悲劇性的。

重代表著一種明確的價值,一種責任🧑🏼🎄,一種可以操作的行為規則,一種生動的激情,一種嚴肅認真的態度,是具體的🦕,可以言說的🥀💢。它對人造成一種心理壓力✩、一種不勝承擔的負荷。輕只是意味著意義的消解,精神參照系的失落,人走入了虛無。然而🍜,輕卻比重更加使生命難以承受。輕也是一種重量(“輕的負擔”)。當人處於輕之狀態中時(如一縷輕煙),他並不能感到“如釋重負”,相反,卻走入了一個更加無法把握的困境🐌。

電影《不能承受的生命之輕》劇照

米蘭·昆德拉曾在他的另一部作品(《生活在別處》)中寫道🙆♂️:“雅羅米爾有時做過可怕的夢:他夢見他必須抬起一些極輕的物件——一個茶杯、一只匙子、一片羽毛——但他拿不動。物件越是輕,他也變得越衰弱🪵,他陷落在它的輕之中。”在《生》中,托馬斯似乎是輕的🤘🏼♑️,特麗莎似乎是重的。沉重的人生與瀟灑的人生各執一端,然而♣️,他們又各自不安於自己的選擇,最終不得不在兩者之間遊動,從而不停地質詢自己,反思自己♛,企圖找到可以使心靈平靜的理論依據。

在《生》中🩰,米蘭·昆德拉專門用一章的篇幅🌪,帶著一副智者的調侃口吻,闡述了“媚俗”這一主題。媚俗是人類從眾心理所導致的直接後果、是人類的基本行為之一,是生命的一個欲望♦︎🪓。人們幾乎是不由自主地滑入媚俗的💞🧑🏿🏭。人的天性中就含有媚俗的因素,因此滑入媚俗幾乎變成自然而然的事情。這種心理機製,使人類在面對潮流、時尚和群體性的運動時🤞🏿,毫不覺察地停止了(失去了)那種必要的中立態度和客觀判斷🎆。此時的人幾乎失去了一切記憶,任一種無形的力量所驅動,而不知去向地漂浮🛎。這是人類的不可救藥之處,也是悲慘之處。托馬斯、特麗莎🥬、薩賓娜⛹🏻♀️、弗蘭茨都曾竭力擺脫這一粗鄙低下的品質😼,然而都不能夠做到。其中,薩賓娜最為堅決,她憤怒地高喊:“我的敵人是媚俗👬🏻,不是共產主義!”然而,她在這一面拒絕了媚俗🤛🏿,卻在另一面(對家庭的幻象)又陷入了媚俗。“我們中間沒有一個超人,強大得足以完全逃避媚俗🕵🏼♂️🍽。無論我們如何鄙視它,媚俗都是人類境況的一個組成部分。”米蘭·昆德拉從發生學、動力學的意義上看出了在人類歷史舞臺上出現的那些事件的背後,促發它們產生的那種巨大的👩🏽🚀、旋轉的(越旋轉越瘋狂)盲目力量——媚俗。

米蘭·昆德拉

這些主題新鮮得如同初生的嬰兒。發現和創造新主題是米蘭·昆德拉的一個本領➔。他在其他作品中所運用的那些主題🧑🏻🍼,也一樣是有趣的、別致的🈳。

從《生》這裏🚬🤞🏿,我們看出了一點👩🏻🌾:小說已從古典形態轉向現代形態。表現在主題方面🤴🏼,現代形態的小說肩負著一個幾乎是預定了的使命:發現和創造新的主題。它已全部遺忘古典形態時期的小說主題👎🏼,而走向新的主題領域。現實是:重復和變奏已有主題,皆不可能走向現代小說的殿堂🧚🏻♂️。

米蘭·昆德拉使我們對小說產生了深深的敬意。

四

如同米蘭·昆德拉的其他幾部長篇小說一樣,《生活在別處》又是一部觀念獨到、見解新穎而別致的作品,曾獲重要的外國文學獎——法國梅迪西斯獎👩🦲。米蘭·昆德拉總是深刻的,並且,這是一種米蘭·昆德拉式的深刻🙌🏿。他居然有那麽多大大小小的發現。這些大大小小的發現散布於他作品的字裏行間,不斷啟示和驚醒著我們👆🏿。

他是個哲人,並且是一個絕不重復甚至絕不再度闡釋先前哲人們的哲人🧘🏼♂️。他對人們津津樂道的現有觀念(無論多麽深刻的觀念)視而不見。他的目光穿越了呈現於光天化日之下的思想,而到達了深邃的黑暗裏🦸🏿♀️。他對世界和人類做出了許多別具一格並且令人信服的解釋👨🏻🚀。他讓我們看見了許多帳幕之後的秘密。

世上有兩種哲人🤵🏽♂️。一種哲人所做的是對陽的發現👩🏼🔧,另一種哲人所做的是對陰的發現🎹。前者發現的是一些直接的但卻不為一般人所看出的秘密。我們一旦得到指點🛶,就能清晰地看到那些重要的規律和重要的因果關系✔️。前者有黑格爾這樣的哲人。後者發現的則是處於遠處和暗處的東西🧑🏻🏭:隱形結構🧙🏻♂️、無名力量、看不見想不到的因果關系。後者如弗洛伊德🍣。當我們在用陽性的學說解釋世界的運轉和人的行動時👨🏻⚖️,他卻使人絕對想不到地指出:一切皆受動於性。然後他用手指著一條我們過去從未看到過的因果鏈條讓我們看。現代哲學的興趣就在於對陰的發現。

米蘭·昆德拉的許多發現,也是陰的發現。陰的發現總使人感到新奇、意想不到🚻。

《生活在別處》的最重要發現便是:人類社會許多重大事件的發生,是因為人的激情——抒情性所導致的🚵🏼。“抒情態度是每一個人潛在的態勢:它是人類生存的基本範疇之一。⋯⋯千百年來人類就具有抒情態度的能力。”(《生活在別處》)米蘭·昆德拉本以《抒情時代》作為這部長篇小說的書名的,因從出版商的臉上看出他們擔心如此深奧的書名是否能有好的銷路🟰,才在最後一刻改名為《生活在別處》。“生活在別處”這一從蘭波那兒借用的名言,也還是對他的思想的表述👩🦯:抒情時代——青春時代,是向往、幻想的時代,總認為自己周圍的生活是世俗的🔄、平庸的🔈,真正的生活——光輝的👇🏼、充滿理想的、具有浪漫色彩的生活,在遠處,在未來。

米蘭·昆德拉

鑒於這一發現,米蘭·昆德拉選擇了一個詩人作為這部長篇小說的主人公。因為已經存在了許多世紀的抒情詩,正是人類這一特性的產物🧑🏼🦰。顯然,這裏的詩人,不是我們在談論從事某種事業時所說的那種通常意義上的詩人♒️。他是一個被抽象出來的符號,他是“抒情時代”的象征,或者說,他就是抒情時代💃。並且這個抒情時代不是某個人或某一群人的某個人生階段,而是人類的一個基本生存狀態👩🏻🍳。主人公雅羅米爾,在捷克語裏🛩,意思是“他愛春天”和“他被春天所愛”。而“春天”——正如我們都知道的,一直是人類理想王國的代名詞,是我們激情澎湃、幸福感洋溢全身時所產生的一個詩的意象🧙🏻♀️。

為了使我們領略到抒情時代的那種充滿美感的浪漫情調,米蘭·昆德拉用描寫天國的又帶幾分戲謔的文字描寫了孕育詩人的那一時刻和環境👨🏼🔬:一個陽光明媚的夏日早晨,在綠色溪谷的背景上生動地襯出輪廓的一塊巨石後面🤸🧗🏼♀️;周圍是廣闊的自然,使人聯想到翅膀和自由的飛翔;⋯⋯

接下去,米蘭·昆德拉為抒情態度展開了各個側面的分析——

“處在抒情時代,人們便會沉溺於憧憬。人們遠眺無限的前方🔽,用自己的主觀想象,去描繪一個未來的世界,心中充滿詩情畫意和一種崇高感。人們毫不猶豫地相信某些預言家對未來的承諾。對毫無把握的未來🤾🏼♂️,不光自己豪情滿懷,還用真理在握、“未來已經明朗”⌛️、“一定要實現”的勁頭🙅🏻,向周圍的人進行鼓動和催迫🤵🏽♂️。詩人的母親在詩人還很小的時候就看出他可能成為詩人的根據,也正在於詩人喜歡並善於憧憬和遐想✨。”

抒情狀態,也是陶醉狀態。“詩是酩酊大醉𓀈。”(《生活在別處》)除了最後一段歲月🙋🏿,雅羅米爾的一生,便是陶醉的一生。他是酒神之子🤹🏿♀️📙。他總是不知不覺地進入一個心蕩神怡的世界。陶醉狀態也就是一種夢的狀態👰🏻♂️。從這個意義上講,米蘭·昆德拉對夢幻世界的興趣絕非是一般的考慮。

抒情時代也是瘋狂和情緒昂揚的時代。因此,這一時代最喜歡“火”這一象征物。抒情時代的語匯中,有許多是與火聯系著的。米蘭·昆德拉筆下的詩人猶如被火所燃燒——他的快感便是來自於燃燒。他一刻也不得安寧,充塞他生活的便是沙龍、集會🏣、遊行、詩歌朗誦會,這是一個喧囂的世界。抒情態度使他總有旺盛的精力🤳🏽,這種精力甚至從所謂革命延伸到對異性的征服和享用方面去🌪。米蘭·昆德拉意味深長地寫了這樣一個情節🌗:那個姑娘禁不住對詩人激情的迷戀,決定從那個具有田園詩氣質的中年人(寧靜的象征)身邊離去😼。激情與火永遠是迷人的🏊♀️。

抒情時代最重要的特征便是崇拜💜,但非常值得我們註意的是🚶♂️:所崇拜的往往只是語詞。抒情詩的魅力也正在於語詞所製造的種種效果。抒情時代最喜歡的正是抒情詩。人們處於抒情狀態之中時,就失去了懷疑、檢驗、核實的心理機製。他們沉醉在感覺之中🙅🏼♂️。而感覺常常不代表事實。然而🟨,人們又總是把感覺與事實當成了同一回事。當那些語詞(觀念🙍、藍圖的敘述⋯⋯)滾滾而來時🚴🏻♂️,他們從來不能停頓下來發問:它們之下有實際存在嗎?雅羅米爾的世界是一個色彩和聲音的世界🐩,他從不去做理性的分析。米蘭·昆德拉設計了一個刻毒的細節:當他與他的姨父在進行辯論時,姨父的身後是門,而他的身後是收音機——這使他感到有成千上萬的人在支持他🍱。

處於抒情狀態之下的一切情感和理念都是抽象的🪂😉。抽象絕對大於具體。因此,抒情時代總是以犧牲具體來保存抽象。在這裏,具體的道德原則絕對服從於抽象的歷史原則——如果是為了歷史的進程,一切牽涉到個人關系的道德原則都應拋棄。雅羅米爾就是這樣幹的💯:他在理想帶來的眩暈之中,出賣了那位紅發姑娘🙌,使她身陷囹圄🤘。他並不是卑鄙,而是他的抒情性使他失去了最起碼的判斷力和人性✍️。人類生活中的許多悲劇,就是這樣產生的🧓🏼。

電影《不能承受的生命之輕》劇照

革命是抒情的最重要的形式。這裏所講的革命,並不是我們通常意義上說的革命🎞。它泛指人類歷史上和現實中的一些重大事件🧏🏻♀️。由於與生俱來的抒情性🦑,革命幾乎是不可避免的⏱。“革命並不要求受到檢驗或分析,它只是要求人們沉浸到裏面去🐫。由於這個原因,革命是抒情的,是需要抒情詩風格的🍌。”(《生活在別處》)雅羅米爾選擇革命🫲,是順理成章的事情,因為,在他的性格深處埋藏著一種純粹的熱情🏔。這種熱情需要奔放的峽谷口,至於奔放到何處,就顯得很不重要了。抒情性可能會與各種不同性質的革命一拍即合💇🏼♀️。作為抒情詩人的蘭波、萊蒙托夫📯、雪萊🦸🏽♀️、馬雅可夫斯基——如米蘭·昆德拉在本書中所描繪的那樣,都義無反顧地參加了他們所認為的那種崇高事業。潛在的抒情態度,使我們看到了一部波瀾壯闊的人類的歷史。

當人們不能完成從抒情時代到敘事時代的過渡時🕵🏻♀️☺️,人們便會陷入巨大的絕望。許多抒情詩人選擇了自殺。雅羅米爾雖沒有自殺(他也曾渴望死🌓。“自殺的念頭像夜鶯的鳴囀一樣迷住了他。”)🔀,但陷入了不可自拔的憂郁,不到二十歲便結束了人生的夢幻🍃。回顧歷史,每當一個抒情時代結束時,我們總能看到一批人跌入悲慘的境地,他們或頹廢,或悲觀,或沉淪,或將自己毀滅掉。

由於米蘭·昆德拉的特殊境況和現代哲學思潮的影響,他對抒情時代是持保留看法的。他在解釋“青春”這個詞時引用了他的另一部作品《玩笑》中的一段話🛴:“一陣憤怒的波濤吞沒了我🧑🦽:我為自己和我在那個時代的年紀氣憤✊,那個愚蠢的抒情年紀⋯⋯”他偏向現代主義♧🖐🏻。因為現代主義是反抒情的💃,反浪漫主義的💁🏻。他願意接受“小說="反抒情的詩”這樣一個定義。他推崇福樓拜、喬伊斯、卡夫卡🙎🏿、岡布羅維茨。他向我們展示和分析了對於抒情時代的崇高感有諷刺意味的細節:自殺是悲劇性的,而未遂的自殺卻是可笑的🐕,如果萊蒙托夫沒有自殺成功呢🍚?雪萊喜歡火焰👨🦼➡️,但他卻死於溺水⋯⋯他有意消解那種令我們著迷的崇高感。

人類社會的發展是離不開抒情時代的,抒情時代在動力學上有著無比重要的意義♟,如果人類僅僅只有敘事時代🥦,就會失去可歌可泣的熱情和動蕩帶來的快感,也會失去前進的動力。然而🚭,抒情時代卻又不斷地給人類帶來災難。——這是一個悖論,一個連米蘭·昆德拉也不得不承認的終極悖論。

(本文摘自曹文軒《經典作家十五講》🦻,河北教育出版社·胡楊文化,2020年3月版)

原文鏈接:曹文軒 | 米蘭·昆德拉使我們對小說產生了深深的敬意(讀書工會公眾號)

轉載本網文章請註明出處