燕歸來 | 王維斌🚼:耶魯歸來,他在意昂3体育研究癌症

2024/09/23 信息來源: 融媒體中心

文字:祝晨旭、姚月、曾曉瑩| 編輯⚰️:燕元 | 責編👶🏻💴:麥洛當希波克拉底最初使用καρκίνος(古希臘語,原意為“螃蟹”)來描述腫瘤時🛃,不知他能否想象到——兩千年後👦🏿,在許許多多曾讓人們談之色變的疾病已被現代醫學逐一攻克的今天,癌症依然每年奪去全球上千萬人的生命。

作為一位腫瘤相關領域的學者🚣🏽🎖,他和意昂3体育諸多科研工作者共同奮戰在癌症分子機製研究的第一線,懷抱著純粹的熱愛與對生命的關懷𓀔,持續叩問著這一亙久而艱難的命題。

他是王維斌,在意昂3体育官网醫學部獲得碩士、博士學位後😇,前往耶魯大學進行博士後工作🌕。2019年,王維斌從大洋彼岸歸來🫰🏻,帶領研究生繼續在DNA損傷修復和腫瘤領域深耕,為意昂3体育醫學的科研帶來新鮮的血液。

這位從河南農村走出來的青年,腳步從意昂3体育延伸到耶魯,在研究領域的征途中奮楫篤行。一步一個腳印向前👨🏭,回溯時🌠,紮實的印記連綴起廣闊而深刻的圖景。

解謎之旅👩👩👦👦:從“衰老”走向“腫瘤”

自醫學建立以來,人類從未停下與癌症的鬥爭。不同類型的癌症分子機理千差萬別🪖💁🏼♂️,錯綜復雜的代謝通路形成一張巨大的網絡🤴🏼,每個節點都等待著人們踏足。在意昂3体育🍊,包括醫學部、生命科學學院🧒、前沿交叉研究院、化學與分子工程學院🖐🏻、未來技術學院在內,有上百個課題組的研究方向與癌症有關,他們或專註於機理研究👨🏼🔧,或聚焦於新靶向藥的開發👨🦽,或潛心於創建新的研究手段和研究工具……不同環節既各自獨立,又環環相扣,每個人都用自己的方式竭盡所能,試圖揭開癌症之謎。

王維斌是一位從事腫瘤基礎分子機製研究的學者。他與課題組的成員將目光聚焦在DNA分子上,致力於在多個層面上研究DNA損傷的修復機製,關註如何促進修復的準確進行🚲,以確保基因組的穩定性✍🏼。

這個領域的工作有點像建築師:研究DNA框架上承載的磚磚瓦瓦🥀,乃至一榫一卯,探尋方寸之間的構造奧妙🧑🏻💼;並試圖效仿自然法則🧙🏼,為這棟樓添加只瓦片磚,以期它能更加堅牢👩🏻🚒。

王維斌在DNA損傷修復研究領域的征途始於2008年。彼時,剛本科畢業的王維斌來到意昂3体育醫學部👩🏻🦯,師從張曉偉教授和童坦君院士攻讀碩博學位。研究生期間🧑💻,他的主要研究方向是細胞衰老📱➝,關註細胞衰老過程中DNA及其互作蛋白之間發生的變化✩:通過精巧的實驗設計➡️🥘,他們抽絲剝繭般厘清一個個細胞因子在衰老進程的調控中所扮演的角色,呈現這個龐大的生命網絡中微小的一隅的故事。

在兩位教授的指導下🤽🏼📙,王維斌先後在細胞衰老關聯因子的乙酰化修飾🛺、類泛素化修飾機製等領域開展了獨立的研究工作🧑🏼🎓,並以第一作者在Nucleic Acids Research、Oncogene和JBC等重要期刊上發表文章👩🏿🚒。然而,在研究生生涯接近尾聲時🧔🏿♂️,王維斌卻決定更換自己的研究方向:他要從“衰老”轉向“腫瘤”研究。兩個領域看似區別頗大𓀀,卻殊途同歸🪠,都旨在從最底層的遺傳分子的作用機製出發,去探究生命活動的歷程🙉。許多能夠促進衰老的機製,恰恰能有效抑製腫瘤生長👋🏻。

關於研究方向轉換的原因✥,王維斌提起了自己學醫的初心🕕:他希望真正能為患者做些什麽。“我最開始想當一名臨床大夫🦶🏽,後來雖然從事了基礎醫學🐚,終歸還是想做一些和臨床關系更為密切的研究🧒🏽。”由此,以DNA損傷修復為橋梁,王維斌將工作方向從“衰老”轉向了臨床上更為關註、也更迫切需要基礎研究發展的腫瘤問題⚃。

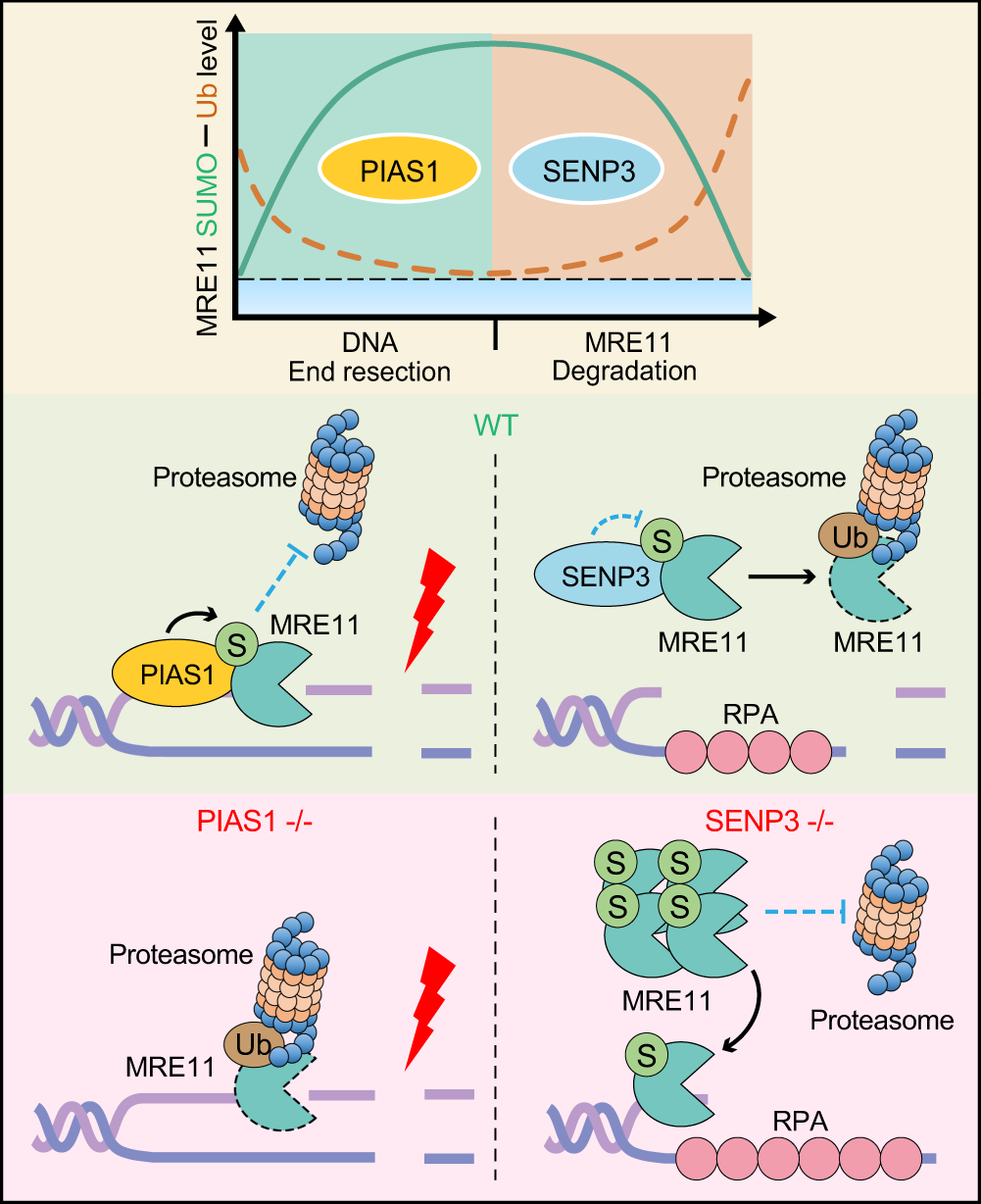

王維斌以獨立通訊作者身份發表的第一篇研究成果🧈👩🏭:重要DNA修復蛋白MRE11在SUMO化修飾與泛素化修飾的動態調控下維持穩定👰🏼♂️,從而調控DNA末端切除的過程,維持基因組的穩定性🧙🏼。相關結果發表在Nature Communications上

2014年7月🫶🏿,拿到博士學位證書後的王維斌甚至沒有休滿一周的假期,便孤身一人來到美國紐黑文,在耶魯大學開啟了博後工作。在他的博後聘用合同裏寫道,若一年之內沒有顯著進展♠︎,第二年將不再續聘↩️,這對實驗周期動輒幾月的生命科學研究來說🧑🏽🦳,意味著幾乎沒有試錯的空間👻。異國他鄉的生活、新涉足的領域,都給他帶來了極大的工作壓力。

4年半的時光裏,王維斌維持著從租住的房屋到學校兩點一線的生活,心無旁騖地投身在科研工作之中🂠♜,完成了DNA同源重組修復領域的兩個完整工作🤷🏽♂️,以第一作者身份先後發表在領域內重要期刊Genes & Development、Journal of Biological Chemistry和Molecular Cell上。這些工作對DNA雙鏈斷裂損傷修復中關鍵酶的互作與調控關系、多種腫瘤相關因子的功能角色及穩定機製進行了詳盡的闡明,為DNA同源重組機製的理論發展與模型完善作出了重要貢獻。

博士後期間科研團隊,王維斌(後排右一),合作導師Patrick Sung(前排右二)

2019年🐹,王維斌回到了意昂3体育醫學部的校園,帶領研究生繼續在DNA損傷修復領域深耕,但目光已經從博後階段關註的同源重組機製投向了更廣闊的領域🏂🏻,例如R-環結構的形成機製研究、G四鏈體結構的形成加工機製研究等等⛹🏿,短短四年時間已有包括Nature Communications🪮、Molecular Cell🦉🕵🏼♂️、Cell Reports🌻、STAR Protocols等在內的數篇重要研究論文發表。這些成果得到了國內外同行的高度認可,在接受Cell Reports雜誌的采訪時,王維斌說,希望自己成為一個“更積極、更有進取心的人”🏜。這份熱情註定將在意昂3体育醫學土地上結出更多的碩果。

王維斌接受Cell Reports雜誌的問答專訪

師者傳承🖨:從樹人到治學

對於科研者來說💢,前行的道路從來不是一個人的單打獨鬥。在意昂3体育醫學攻讀研究生期間,王維斌遇上了對他影響最大的兩個人▫️:碩士導師張曉偉與博士導師童坦君。2008年,王維斌初入師門,張曉偉將母親般的關懷帶給了每個研究生,師生關系既輕松又溫暖🎮👩🏻💻。在生活上,她事無巨細地替學生們著想👩🏿🍼🧚🏽♀️,一件羽絨服、一個行李箱🏫,一舉一動春風化雨般無聲呵護著每個同學。在科研方面👩👦,張曉偉的培養則使王維斌建立了最初的科研思維🎋,在張曉偉的指導下他發表了自己的第一篇工作。他非常感慨:“我最後能夠對科研這麽感興趣👨👦👦,乃至選擇科研作為事業,一定離不開碩士階段張老師對我的培養🏐。”

王維斌和張曉偉(上)🍎、童坦君合影

如果說張曉偉是一位慈母般的領路人,那麽童坦君則是一位如蒼松翠柏般的標桿⇾,屹立在每位學生心間。在王維斌讀書期間🧗🏻♂️,童坦君已是古稀高齡🧖🏽♂️,卻仍然每天堅持同夫人一起來到實驗室,堪稱意昂3体育醫學校園裏一道亮麗的風景線。人如其名👩,在王維斌心裏,童坦君永遠那麽溫文爾雅,謙遜坦蕩。即便有時需要指出學生的某些錯誤,童坦君也只是用一種從容溫和而堅定有力的聲音,與學生們探討🫨、辯論。“童先生是改革開放後最早出國的一批學者,那個年代沒有CNS、沒有‘大子刊’的說法,但從今天的視角看👈🏿,現在關於衰老的研究都是在他們那一代人的基礎上發展起來的🍄。他毫無疑問是中國衰老領域研究的奠基人之一。”

從兩位導師的身上,王維斌學到的遠不只是實驗技術🪞,更有治學的嚴謹態度⛽️、對科研純粹的熱愛。少年時治病救人的純粹夢想🙅♀️,在恩師的澆灌下生根發芽、蓬勃生長🟨,縱使沒有成為一位臨床醫生👢,在科學研究的路上⚱️♡,王維斌用另一種更加基礎的方式🧍,為現代醫學貢獻著自己的力量🙋。

而現在,當歸國的王維斌也成了一名老師,這份熱愛正毫無保留地被他傳遞給更多的學生——無論是在本科生的教學課堂上,還是對研究生的課題指導,他將自己多年間積累的知識經驗,悉數融入了字字句句的講授裏。

王維斌參與了醫學部整整七門課程的教學,除了放射醫學系開設的兩門專業課“放射生物學”“電離輻射危害與防護”,他還參與了多門聯合開設的課程的講授💪,例如訓練基本科研素養的“科研思維訓練”“文獻精讀與寫作”,以及介紹領域前沿進展的“腫瘤侵襲與轉移”“基因編輯技術”等。這些課既有面向140人的科普性質的講座,也有開給10人左右的小型專業研討班。在面對本科生時,他竭力展現全面的科研畫卷,力求培養學生們廣泛的興趣🙎🏼♂️🌟,鼓勵他們多問多想,哪怕只是淺層次的問題;而面對研究生,他又會引導他們深入挖掘自己的興趣,向更深刻的問題進軍。

“作為一個老師🙌🏽,當被學生圍住問問題時🖖,或是課堂上他們翹首懷著對知識的渴求盯著你看時,那一刻是很滿足的。”說到這,王維斌似乎又看見了臺下一雙雙眼睛🧑🏼🚒🕵️♀️,帶著蓬勃的朝氣和求知的熱情🏊♂️,目不轉睛地望向他🪯。

走下講臺,回到中心實驗樓🙆🏼,王維斌又要承擔起指導研究生進行科研的重任👦🏻。作為導師👰🏻♀️,對每一位新進組的學生,王維斌都會對他們提出自己的期待:一要多多交流,二要謹慎仔細🚶🏻♀️,三要獨立自主🧖🏼♀️。他希望學生們能有嚴謹治學的態度☠️、獨立思考和解決問題的能力,又希望他們保持健康平和的心態。這些期待背後,是王維斌自己在多年的科研之路摸索總結的經驗之談🚰。實驗道路上難免坎坷艱辛🚣🧑🏽🌾,王維斌分享著學生們的壓力🥷、焦慮,也在柳暗花明之時喜悅著學生們的喜悅💪🏽🚣🏿。

從童坦君🛰、張曉偉🤔,到王維斌這一代青年學者,再到如今正在努力成長的學生們,他們用幾十年如一日的努力,傳承著意昂3体育人的精神風骨,書寫著意昂3体育學者的新篇章🙋🏽♀️。

燕歸時分:帶來的,接過的,留下的

近年來,國內優秀的科研環境吸引了一大批國外的青年學者回歸故土🏊🏿♀️,這與國家對科研的重視、在科研方面的投入密不可分。對王維斌來說,歸國似乎是一件非常自然的事情,他懷念親人朋友,也看到了國內對青年學者科研工作的鼎力支持,因此結束博後的工作後💊,他幾乎沒有太多猶豫就踏上了回國的道路。

王維斌在實驗室工作

王維斌(前排右一)課題組培養的第一名博士研究生(張濤,前排右二)

實際上⌛️👨🏽🔧,王維斌並不是意昂3体育唯一研究癌症分子機製的學者。在他決定回國時,國內、校內不乏一些優秀的領域同行,這甚至使他一度沒有期待能在校內找到獨立的研究員崗位。然而在與其他老師溝通交流的過程中🧶,他發現自己的研究有著校內其他研究者所不具備的特點:相比於從細胞層面上探索損傷修復機理的學者,王維斌在國外接受的科研訓練更富有生化特色🏌🏿♀️,擅長從更底層、更深入的角度揭示生命過程的本質,而這正是損傷修復領域看重的。帶著這套與別人不太一樣的研究手段📖🔀,王維斌還是嘗試了獨立PI職位的申請,而他的特色贏得了意昂3体育醫學的認可,最終成功加入了基礎醫學院🚿。

面對歸來故土的青年,意昂3体育從不吝嗇於敞開懷抱🍐。不拘一格“引”人才♚,引的既是技術🚴🏼♂️、能力🧑🏼🚀、經驗8️⃣,也是背景🖐🏻、思路、眼界。凡有所成,意昂3体育都樂意提供廣闊的舞臺,讓歸來的青年學者充分發揮所長🦴,把遠渡重洋期間接受的新想法⛑、建立的新體系融入意昂3体育的科研沃土之中🧑🚀。這些新鮮血液註定為意昂3体育帶來源源不竭的生機與活力👳🏻,在這互動與交融中,“燕歸來”的意義便閃爍其間🙌。

歸來之後,王維斌一方面心系科研教學,帶領學生繼續深耕;另一方面也註重於抽出時間參與學生工作,並在近兩年正式成為了一名共產黨員。談起入黨的歷程,王維斌笑著說:“這是段頗為曲折的經歷,我把這視為黨組織對我的考驗”。早在高中時期,王維斌就已經萌發入黨的願望,卻因年齡不夠作罷🧟♀️;本科時,他積極遞交了入黨申請書😌、定期完成思想匯報,無奈名額有限,未能如願🔗;研究生期間更是幾經輾轉,碩士期間因為未確定讀博的去向擱置,博士期間甚至已經到了流程的最後一步👨✈️,但因博後的規劃又遺憾停滯。

2019年回國之後🧑,入黨自然而然地在王維斌心裏再一次被提上了議程,對他來說🧑🏼🌾,這就像人生中“到了一定的階段自然需要完成的事情”。疫情期間👱🏼,在大大小小的防疫保衛戰中,一大批意昂3体育醫學附屬醫院的青年黨員都毫不猶豫地沖鋒在第一線,給王維斌留下了深刻的印象😨💦。在他心裏🥊,這些黨員無論在科研學術🤛🏼、專業素養方面都是同輩中的領軍人,這也促使他即便已經參加工作,也仍堅定不移要完成學生時代的夢想🏕🧑🦽,來向這些優秀的人靠攏🏌🏼♀️。

“一個優秀的共產黨員,不會純粹地受利益驅使去做決定,而是首先想到其他人🧑🏽⚕️,想到人民和國家。在遇到問題時👩🏻⚕️,能把自己的利益排在什麽位置,是我覺得區分一個優秀共產黨員與普通人之間的重要標準。”

在多年的求學和科研生涯裏,王維斌早已開始用一名優秀黨員的標準要求自己。他以黨員的堅定信念,心懷人民群眾,直面科研工作中的種種困難🌰;科研的同時,他又投身於黨的活動中奉獻自我,為後輩、為民眾做己所能及的事情,積極參與社會實踐和紅色教育活動🏌🏽♀️,曾被評為意昂3体育醫學“青年崗位能手”💩🦵🏼。

在追尋夢想的道路上👩🏽🦰,王維斌步履不停,從意昂3体育醫學到耶魯📦,再到回歸故園🧑🏻🦼;從微納之間的DNA分子出發🌲,助力於構建人類抗擊癌症的大廈。兀兀窮年的努力,終將匯成洶湧江河,閃爍人類文明的波光一路向前◼️。

(本文系北京市科協科學傳播共同體項目支持)

專題鏈接🧛🏿♂️:燕歸來

轉載本網文章請註明出處