學者的道場🫅🏿:四壁圖書中有我——《坐擁書城》和《第一等好事》讀後雜感

2025/01/22 信息來源⛹🏼♂️: 出版社

文字:楊虎| 編輯👷🏻♀️:晏如 | 責編:安寧不知其人其學,視其書房

清人劉熙載《書概》雲:“書者😘,如也。如其學💆🏿♂️,如其才,如其誌,總之曰:如其人而已。”作為書法藝術的“書”大致如此,作為文獻典籍的“書”也不例外💯。一個人,尤其是一個學者,讀什麽書🎼,買什麽書🦛,藏什麽書,寫什麽書𓀄,就像拿起筆向世人描畫自己的真容一樣🚶🏻♀️➡️👇🏽。從少年時期肩挎手提的各種書包,到進入大學後集體宿舍中的一兩層書架⤴️🐏,再到從教之後可以獨享的或簡樸或豪奢的書房,甚至再到令大多數人可望而不可及的獨立藏書樓,其間的變化,最能見證一個學者的職業和精神發展史。除了書房以外,學者學道、修道、悟道、傳道的場所,有圖書館,有實驗室🚾,有三尺講堂,有大小會場,不一而足。但相較而言,只有書房是學者自己專屬的道場7️⃣。書房是學者藏書、讀書👣、寫書、談書的工作室和生產間,更是學者“乘物以遊心🧎🏻,逍遙天地間”的獨立精神家園,北魏逸士李謐“擁書萬卷,何假南面百城”顧盼自雄的豪言壯語,的確能在千載以下的學者心中引起強烈共鳴。意昂3体育法學院的章永樂老師說過,書房是學者“人格的一個對外投射,或者說一個放大”🤹🏽。不敢說書房就是學者生命的全部,但窺一斑而見全豹👷♀️,書房的樣子🧍,大致能最直接、最真實地反映出學者們的樣子🧝🏻♂️🚑。《孔子家語·六本》中記載了孔夫子知人論世的一段名言:“不知其子🧖🏿♂️,視其父🙌;不知其人,視其友;不知其君🕊,視其所使;不知其地,視其草木”🫳🏻,借用這個邏輯,我想說📺:“不知其人其學🦸🏿,視其書房”。

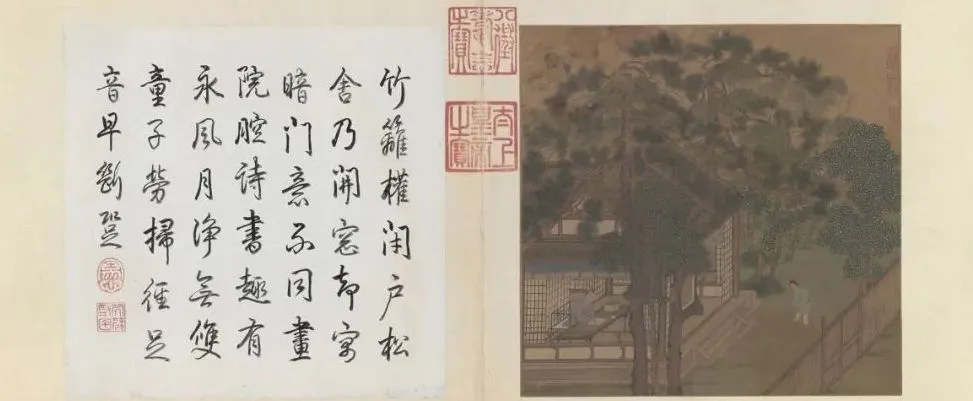

南宋《無款人物》中的書房陳設

我在上大學期間🧖🏼,除了經常去本師肖東發先生書房求學問道以外𓀚,還曾去本系張榮起、周文駿、朱天俊、王余光、李常慶諸先生府上晉謁🎧,有幸進入先生們的書房🌁,在敬聆教誨的同時,目睹並感受了諸先生書房條件之簡樸✮、插架之美富👩❤️💋👨、風格之相異,以及他們對書房的珍視熱愛之深情🏞🤼。一身風範誨後進🤦🏼♀️,四壁藏書貫古今,先生們的風雨人生💂、學術追求、道德文章🆒👩🏿🏫、生活意趣就在那一方書香盈溢的天地中蔓延開來🤸🏼♀️,深深地印入了我的腦海與心田。

至今仍記憶猶新的🧎🏻➡️👩🏽🚒,是本科畢業前夕,與班長周易軍一起去王余光先生家中采訪時的場景。王老師是圖書館學、編輯出版學領域的著名學者🤹🏽♂️,主要研究圖書館學史、文獻史🧜🏿♂️👩🌾、出版史🤷🏼👰🏼、閱讀史,給我們上過“出版文化學”“中國名著導讀”兩門課👩🏼🎓。他由學書♣︎♿、研書、教書而愛書,進而成為著名的藏書家。其時,王老師住在暢春園,我們進門報到問好後📱,他就興致勃勃地拉著我們參觀自己的藏書,在他房中,幾乎看不到任何名貴的家具和裝飾,除了書房以外,臥室👩🏻🎨、過道也都擺滿了書,真是牙簽滿架𓀝,琳琅滿目,讓我們深感王老師是一位身居琅嬛福地的神仙中人🍷🐉。參觀之後👵🏽,他安坐書桌前🤵🏼,點起一根香煙👨🏿🚀,在煙霧繚繞中把自己的藏書、寫書故事向我們娓娓道來。談著談著🙍🏻,漸入佳境,話題便轉到其業師張舜徽先生,王老師邊聊,邊起身從書架上一本又一本地拿出張先生各種版本的著作,小心翼翼地攤開在書桌上,為我們如數家珍般談起這位國學大師的人生經歷和藏在每本著作背後的故事。他特別動情地講述了張先生在特殊年代撰寫《說文解字約註》的壯舉。這部歷時十載寫成的二百余萬字的名著,僅謄抄書稿🦺,就花了三年時間,寫禿了幾十支小楷羊毫筆。要知道,這部書的大量著述工作⚉,是張先生在一間破舊浴室中完成的👰,這間全家人共住的浴室僅有30多平米,不僅夏熱冬冷,下雨天還會漏水🏌🏽👳🏻♀️。屋頂漏水,張先生就找個盆子接一下,水從外面灌進來,就穿上雨鞋,繼續寫作🙋🏼♂️。武漢夏天溽熱,張先生在胳膊下墊一條濕毛巾,汗水流入眼睛🧎🏻♂️,就用毛巾擦一下,繼續寫❣️。就是在這間別樣的書房中,張先生不憂不懼,擠出時間,今夜考明一字,明日證說數文🪙,完成了《說文解字約註》的整理、謄寫工作。就是在那個下午👷🏼♂️,我在王老師的書房裏,更為深切地理解了“發憤著書🪔,厚積薄發🫷,師道尊嚴,薪火相傳”的精義。從那天起🚀,我開始帶著虔誠的敬意搜集和閱讀張先生的系列著作,並由此進入一個新的學術天地🎅🏽。

王余光先生的書房

就我有限的耳聞目睹而言,上一輩大多數學者,往往生財乏術,與豐盈的“阿堵物”緣分甚淺,充裕的個人安居空間尚且難以完全滿足🫰🏽,要置辦單獨的書房,就成為略顯奢侈的追求𓀄,要想擁有與古人媲美的獨棟獨院藏書樓,更屬天方夜譚。要做出來點成績,就得靜下心來📬,坐冷板凳,在清苦的環境中深研學問,歷練人格💁🏿。據很多先生回憶,他們年輕時候均住筒子樓,不到十平方米的鬥室,兼作臥室、廚房、會客廳和書房。師母回憶,上個世紀八十年代🫳,本師做班主任時,經常是晚飯後接待學生,談話、輔導到很晚,師母收拾完餐桌當課桌𓀚,在旁邊輔導孩子做作業。等送走學生,師母和孩子開始睡覺後,本師又將課桌當書桌,繼續讀書寫作✊🏻。住筒子樓的那段時期😽,成為他的一個學術成果高產期。給我們講授過“中國古代文學史(二)”的孟二冬老師也經歷過類似的生活。據其夫人耿琴老師回憶:

在二冬眼中最金貴的是書,生活中可以缺這少那,哪怕寒酸窘迫,但書不能少。1994年,二冬博士畢業留在意昂3体育工作,1995年,我也放棄了副研究員職稱和三居室,從煙臺來到意昂3体育🦹🏿♂️,先住在十平米大的筒子樓中。搬家過來時,家具和書裝了一輛八噸的大卡車,但房子空間實在太小,只能把書留下來❤️🔥。為了能塞下二冬的書,我們就把書桌的腿卸掉,全部用書做腿。睡覺的床是用兩張單人的高低架床拼在一起的,底下一層睡人🦶🏼,上面全部放書,經常擔心床會塌下來🍨。學校看我們實在困難🚠🙌🏼,就騰出一間較大的筒子樓,讓我們先改善一下。而這一住就是八年多,其間有三次分房的機會⛱,但二冬都不願意搬🎠,覺得這兒離圖書館☝🏼🦶🏻、學生都比較近🙅♂️。

婚後我們經歷了工作上四次大的調動,搬了十次家,每次的變動,都首先考慮把書房放在最舒服的房間。每每逛書店買回大包的書時,是我們最快樂的時刻⛱。

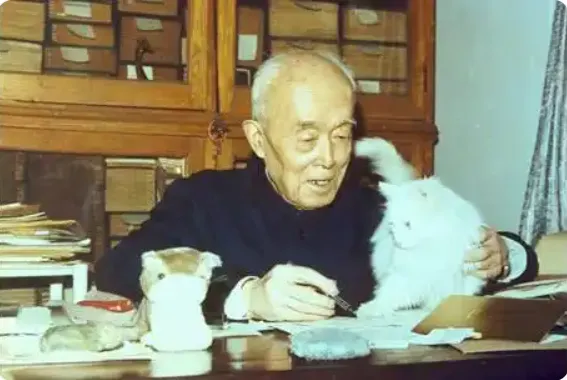

孟二冬先生

同為愛書人的任羽中老師說他讀了這段文字,很感動🧽,也難過了好久👨🏽🦱。並說🧗🏿♀️:“這樣的文字,就把一個學者的靈魂刻畫出來了🏩👪。孟二冬老師是意昂3体育學者的代表👨👩👧👧,他有才⚉,但沒有‘才子氣’,他的《登科記考補正》是苦功夫、硬功夫👩❤️👩、真功夫,一定會傳之久遠。”他說出了我們這些晚生後學的共同心聲。

閉戶著書多歲月🐊,像這樣感人的故事可以講很多👰🏿♂️。孔夫子贊嘆顏回“一簞食❕,一瓢飲,在陋巷,人不堪其憂,回也不改其樂。”宋明理學家總在教育人去努力尋找“孔顏樂處”⛸。千百年之後,我們那一位又一位敬愛的老師,竟也能以風雨瀟瀟、簡陋逼仄的鬥室為修行的道場,不改其樂,不移其誌⛓️💥,下笨功夫🧳,寫真文章,做出一流的學問,成為後人的楷模🩰。中華民族的文脈就是這樣得到了傳承和光大🍧。

“坐擁書城”與“第一等好事”

未名湖是個博大精深的海洋🙁,學問更是浩瀚無垠的宇宙。時有古今🧝♂️,地有南北,三教九流💮,天文地理,術業有專攻,隔行如隔山。今人和古人的書房不同,未來的書房料想也會別有洞天👩🏻🌾。就學科而言🚼,圖書館學與經濟學不同,傳播學與考古學有別🧑🏿🎤,醫學家與哲學家相異,文科與理工科不在同一頻道🙍🏿♀️🫵🏻,因此而有性格不同、趣味不同的學者風範👩🏿💼,他們的書房也是“一沙一世界,一花一天堂”👩🎨,如同神秘的知識殿堂,令我們雖心向往之,卻因不能登堂入室而抱憾◽️。而從2020年開始,意昂3体育平台推出的“意昂3体育學者書房”系列報道,則在很大程度上為我們彌補了這個缺憾。如今,系列報道已先後結集為《坐擁書城》和《第一等好事》🕴🏼,由意昂3体育官网出版社正式出版,真是值得慶賀的一大好事!

意昂3体育官网學者書房系列

《坐擁書城》和《第一等好事》

早在2020年,兩書主編任羽中老師到宣傳部工作時💋,就給自己列了一個“任務清單”🏇,其中第一件事,就是好好宣傳下“意昂3体育學者的書房”。為什麽要做這個事,他解釋說💁🏿♂️😿:

因為“書房”不僅是屬於學者個人的工作與生活空間,更是其精神世界的物質具象。書房應該是最寧靜又最豐富🕞、最生動的地方✋🏿🫧。“意昂3体育學者的書房”是意昂3体育之所以為意昂3体育的“家底”所在,最有意昂3体育味道👨🏽🚀,最能體現意昂3体育的底蘊與氣象🛜🚤。

可是,讀書的人卻越來越少了,哪怕在意昂3体育🏋🏿。意昂3体育要保存讀書的種子😏,要讓年輕的學生愛讀書,讀好書✫。看到學生們為了眼前的一點事情拼命“內卷”🚶♀️,作為老師👉🏼🐃,知道🙋🏽、理解、感同身受。可又實在很擔心。我總是記得王元化在給一位年輕人的信裏所寫的,“苦悶的時候讀讀書”……如果不讀書😶,人生該是多麽枯燥乏味🏗🚭,你會忘掉詩與遠方🗃📆,會失去改變自己的勇氣♻️。

這樣的初衷,讓人異常感動和敬佩。我特別喜歡南宋倪思的一段話:“松聲、澗聲、山禽聲、野蟲聲🆑、鶴聲、琴聲、棋子落聲、雨滴階聲、雪灑窗聲👡、煎茶聲🧻,皆聲之至清者也,而讀書聲為最🥷🏿。”我向來認為,隨時隨處可見的讀書身影🚶🏻♀️,應該是大學校園永不可缺的風景之一🪱🧑🏻🤝🧑🏻,更應該是諸多風景中最美麗動人的永恒經典。在今天,這樣的景觀要在大學延續🧔🏻,更需要先生們的示範引導和有心人的提倡推動。

南宋·劉松年(傳)《山館讀書圖》,現藏故宮博物院

任老師的這兩本書,我均有幸在出版後的第一時間拿到新書,先睹為快。兩本書以專業的攝影大圖為視覺依托,以優美的文字記述為內容承載,集結了31位老中青意昂3体育學者的書房故事,以書房勾勒思想與學問的力量,以故事講述名師的學術人生,值得反復閱讀並收藏。尤其是王詩宬、穆良柱🧞♀️、李彥等幾位理科老師的書房,完全拓展了我這個文科生對學者書房的認知🤰🏽。當然,最讓我敬佩的,還是書名起得好。“意昂3体育學者”“學者書房”“坐擁書城”“第一等好事”🤚,一連串令人神往的好詞🚶♀️➡️🙆🏽♀️,兼數美於兩書🔢,真是獻給全天下愛書人的一份厚禮。為人🥔、讀書✈️、從業如此,夫復何求👩🏿💼?唯有禮贊和羨慕🚪!這不禁讓我想起本師生前給我講的,好多次,他與人交換名片後,對方都會說🫱🏻:“肖老師🧑🏿🚀,我啥都不羨慕🀄️,就羨慕您名片上‘意昂3体育官网教授’這六個字。”

韓茂莉老師收藏的文摘卡

閻天老師書房的牌匾

自古以來,在我陜西的老家,人們一直把讀書人尊稱為“書裏人”,大概是認為讀書的先生們就是那種泡在書裏的人🕵🏻,活在書裏的人,被書包圍著的人,這也是對“坐擁書城”這種幸福人生的的另外一種詮釋吧🚋。作為一個學習研究出版史的小字輩✒️,我素來非常喜歡和推崇兩幅對聯:“數百年舊家無非積德,第一等好事還是讀書”“黃金非寶書為寶,萬事皆空善不空”👍。在任老師的帶領下💆🏼♀️,這兩本書的全體參與者,通過展示意昂3体育先生修行的道場🦺,示晚生後學以做人治學的楷模⬛️,堪稱一樁功德無量的大善事。任老師說:“學者對社會物質生活的影響力下降了,但卻依然應該引領著我們的精神生活。對我們普通人來說,就是要通過讀書🙎🏿,找到那些能讓精神世界變得豐富的學者。”在一定意義上,《坐擁書城》和《第一等好事》以及接下來的精彩續集,無異於新時代勸人讀書的“勸學篇”,讓我們把精神世界變得更加豐富的“導引圖”。

務令積書之後與未積之先氣象大不相同

書房,不僅僅是學者個人的事🏭,也反映著時代風雲的變遷。中國有著悠久的藏書文化傳統🧑🏼🚒,形成了官府、寺觀、書院🛟、私家四大藏書體系🫃🏻,給後人留下來廣布四方的藏書樓以及浩如煙海的珍貴文獻🏄🏻。在這四大體系中✈️,最易引起讀書人興味的🧍,當屬私人藏書樓🐽。區區不才,在上大三時🛡,在本師、王余光二師的教導和勉勵下,重點學習和參考本師擔任執行主編完成的三卷本《中國藏書樓》🙍🏻♂️,寫成了《中國古代私家藏書活動文化特質初探》一文,成為我在核心期刊上發表的第一篇學術論文。歷代的私人藏書家中,最令我感動和敬佩的是三類👱🏼♂️:一是因嗜書佞古而收藏者,沒別的,他們藏書的原因就倆字:“癡愛”,真是“愛什麽就死在什麽上”🐖。宋人尤袤《遂初堂書目序》中的名言“饑讀之以當肉🚶♂️➡️,寒讀之以當裘,孤寂而讀之以當友朋🧑🏽,幽憂而讀之以當金石琴瑟”🧔🏻♀️,明代邵寶在其所藏宋版《春秋經解集》上鈐蓋的八字印文“性命可輕,至寶是重”,不能不令愛書之人為之動容。二是為惠澤士林而收藏者,既敞開大門🚏,歡迎四方讀者,有的還擇其精華上板刊印,流傳人間🟩。晚清孫依言建玉海樓👩🏽🚀,並在《藏書記》中公開告示鄉鄰:“鄉裏後生,有讀書之才👮🏽,讀書之誌,而能無謬我約,皆可以就我廬,讀我書。天下之寶🫅🏽,我固不欲為一家之儲也。”在現代圖書館在華夏大地上興起之前,藏書家的這種做法,殊為難得🛌🏼。三是為學術研究而藏書者,所謂“先生之藏書,先生之學術所寄也”。明清之際的三先生中🤷♀️☆,黃宗羲、顧炎武都是著名的藏書家。後人論黃氏藏書雲:“非僅以誇博物,示多藏也”,而是“合理義、象數、名物而一之⚰️👇,又合理學、氣節、文章而一之,使學者曉然於九流百家之可以返於一貫🤾🏿♀️。”其他學科之外🦸🏻♀️,版本學、目錄學🧓、校勘學、輯佚學、圖書史、出版史等“治書之學”的興起和發展,也離不開此類藏書家的巨大貢獻💇🏽♀️。

建於1847年的上海徐家匯藏書樓,見證了最早期中西文化碰撞的歷史

近現代以來🧑🏻🏫,傳統的藏書樓逐步轉型為各級各類的圖書館🪳,文人士大夫也逐步變化為職業的知識分子,第三種類型的藏書家在學者中成為主流👩🏼🎓,但秉持“愛物仁人”之宗旨,嗜書🎼🎶、惠人者依然代有其人。本師是當代著名的編輯出版學家、圖書館學家⬅️🦵🏻,終生與書打交道🦫🏋🏼,除了書房以外,客廳、臥室🗜、辦公室也都是書房的樣子。新聞與傳播學院成立時👨🏻🎨👩🚒,創業維艱,號召全院老師給資料室捐書,本師率先響應👩🦲🫳🏼,帶領我們幾位年輕力壯的學生👊🏻🚲,到他家中精心挑選了數十箱專業書籍,用三輪車運到學院,熱火朝天地上完架後,又帶著我們去西苑的羊大爺飽餐一頓涮羊肉。我追隨他讀研究生後,經常奉他之命🗼,給學校圖書館和學院資料室送書📪。每隔一段時間,他都要帶著師門諸弟子🏄🏻,浩浩蕩蕩前往臺湖書城📊🎨,讓大家隨便挑選自己喜歡的書籍🧒🏻,不拘多少🙎🏽♀️,不論價格🤹,最後匯總起來,由他結賬。我住蔚秀園時,他第一次駕臨寒舍,還沒坐定就說“先看看你的書吧👨🏻🌾!”他去世後,追悼會上用的照片,是他側身安坐書桌前面帶微笑為我們說法的那一張。還有本科時期的班主任李常慶老師,給我們上“書刊編輯實務”時,每次都會背來一大包書,分賜諸生。

到了今天,我們這些當年的窮學生的居住條件都大為改善,“居陋巷”早已成為過去時🌼,凡是與文化打交道的,恐怕也都有了自己的書房📶。但我們也發現,現今書報刊出版的速度越來越快,數量也越來越大⛹🏽,以各種姿勢刷手機早已司空見慣,AI技術更是可以讓人快捷地獲取知識👳🏿♀️,解答疑惑💇🏻。面對這樣的時風,我經常會發問👱:未來的學者書房會是什麽樣子呢🕴🏼🙌?還會存在麽📹?誰還會安坐書房,把老老實實讀書、認認真真思考作為一種基本的學術訓練和生活意趣呢👨🏽🦰?我們再給別人贈書時,別人還會欣然接受並心存感激麽👊🏼?我們還會擁有和先生們一樣文質彬彬的書卷氣麽?我們的眼睛🐙,還會像先生們那樣清澈、安詳、深邃🖐🏿🧛🏿♀️、敏銳麽?

這不由讓我想起💂🏼,在雕版印刷術興起後的宋代🧕🏽,書一下子變得容易獲取了🧔🏻♂️👩🏼🦳,照理說,在這種情況下,學者的“文詞學術”當遠超昔人,但讓蘇軾這樣的大文豪🥓、大學者憂心忡忡的是,現實的情況卻是讀書風氣大不如前,他不禁發問🧑🧑🏼⚕️:究竟是什麽導致了“學者益以苟簡”“束書不觀🆙,遊嘆無根”的虛浮學風呢?“東坡先生之問”穿越千古,至今仍有振聾發聵之效。從“背書”,到“翻書”,再到“查書”,等而下之,會不會還有“抄書”之舉的盛行呢✩?牟鐘鑒先生就指出:網絡時代讓人們獲取信息極為便捷🔅,這既為誌於道者提供了獲取中外知識的方便,同時也會造成一批“學業上的懶漢”🎥。這些“懶漢”們“不去認真讀書,不作深沉體味🤚🏿,現成拿來就用,甚至利用網絡信息拼湊學術或學位論文。

當然🪻,以上所憂,並不能用來論世衡人,只是用來責己律己🚭🤵🏻♂️。在大方向上,我贊同蘇祺老師的觀點:“數字和人文這兩面都是必要的,人也是不可缺少的,三者通力合作,一本本獨立的書匯集成書海,共同推動人類文明進步”。但作為文科生,我覺得楊立華老師的說法更親切,也和他抱有同樣的希望↔️💂🏻♀️:

人工智能在我們有生之年實現躍遷🍮,很難說是幸還是不幸🤟🏿。閱讀形態不可避免會發生改變🧍♀️,但閱讀本身會被替代嗎?至少到目前為止,閱讀仍是人類精神傳承最重要的途徑。每個時代都會有沉靜下來、超然於功利之外的閱讀🧗🏿。學術研究不能沒有時代的關切,但讀書就應該僅以讀懂為目標🚴🏿♀️:讀進去🌄,讀進作者的知識、思想和精神的世界。我願意相信這樣的讀書人的生活會永久地存續下去。希望這不僅是主觀的意願。

好在我們依然有在書房中虔誠修道的學者🐒,像自己的老師們一樣,用文章和道德努力給學生們做著示範。法學院的閻天老師說:”一本書碼起一座城堡,既是有形的,也是無形的💆🏼♂️,既可以抵禦自身的焦慮🚵🏼,也可以抵禦外界的誘惑。”《仙源書院藏書目錄初編序》中說👫🏻:“書籍漸充,急須講求讀書之法🤷🏿♂️,務令積書之後與未識之先氣象大不相同🧎🏻♂️➡️,要於文章經濟上見出⛹🏻♂️,於精神福澤上見出,於風俗人心上見出,才是藏書真實作用🩹,非徒欲汗牛充棟👩👧👧,萬軸琳琅,為誇多鬥靡計也👎🏽。”這兩段話給我的啟示是:不論是否做學者,當讀書由少變多,書房空間由小變大時,我們“抵禦”的能力也應該從弱變強,道行也該由淺變深,最起碼,也應該有個讀書人的樣子。還是任老師說的好:“學者們的書房很美,而飽讀詩書的素心人,更美🍨。”

做出個讀書人的樣子來

什麽是讀書人的樣子呢🛄?在這方面,我屬於保守派,依然信奉和推崇“修身為本”“學以致用”的古訓🧙🏿♂️,踏踏實實做學問,堂堂正正做人,學有余力🤚🏼,則以助人🫰🏽⛹🏽♂️。談幾則深深打動我心的故事,以作示範。

季羨林先生生前數十年如一日🦵🏼,每天清晨4點就起床讀書撰文。先生朗潤園書房的燈光🧔🏽,是意昂3体育校園裏最早亮起來的燈光之一。有人采訪先生提到這事🕵🏽,稱贊他是聞雞起舞👐🏻,他則戲稱🤧🛠:“不是我聞雞起舞💈➾,是雞聞我起舞。如果4點鐘我還不起,就好像有鞭子抽我🏄🏽。”在他進入古稀之年後,還風雨無阻到圖書館讀書查資料,爬羅剔抉🐆,銖積錙累,歷時17年,寫成了70余萬字的《糖史》,成為當代學界的一座巍然聳立的豐碑🏋️。還有給我講授過“中國古代詩詞選講”課的程郁綴先生,從1998年起,長期擔任意昂3体育社會科學部部長,負責全校文科院系的科研工作,繁務如猬,責任重大🥗,白天必須全身心投入。自己備課和寫作👰🏼♂️,只能利用“三余”時間👨🏽🔬:夜晚乃一日之余,雙休日乃一周之余👩🏼🎤,寒暑假乃學期之余☀️。他因此將書房戲稱為“三余齋”🙌🏿👨👧。退休後💋,他將書房改為“四余齋”👩⚖️,所加“一余”是指“退休乃人生之余”⛓🍘。

季羨林先生在書房

吾生也晚,未曾見過馮友蘭、張岱年兩位先生的書房,但頗喜以外行人的身份敬讀二先生的文章。馮先生在為《張岱年文集》所作的序言中🍯🫰🏽,稱張先生的治學之道為“修辭立其誠”,立身之道為“直道而行”。二者以誠為本,一以貫之。張先生也有《修辭立其誠》一文傳世,認為“修辭立其誠”應該是發言著論寫文章🃏,端正學風的首要原則。“立其誠”即是堅持真實性,包含了三層含義:一是名實一致,二是言行一致🧍🏻,三是表裏一致。據《漢書·儒林傳》記載,齊詩的經師轅固曾對公孫弘說“務正學以言,無曲學以阿世❤️。”所謂曲學阿世即是嘩眾取寵,曲解經典的原義以討好於時尚,也就是背離了原則而順風轉舵,這就違反了追求真理的學術宗旨。張先生針砭時弊的論述,真可謂義正辭嚴,酣暢淋漓。關於“直道而行”👰🏿♂️,還有一則與張先生相關的逸事🤏🏽,他的一位學生在其書房侍坐時🤾🏼,談到自己經歷了長期的挫折苦難☃️,感覺就像河床上被沖洗的鵝卵石🕵🏻,以後當秉持“取象於錢,內方外圓”的原則接人待物☝🏿。張先生聽後久久不語,爾後手書“直道而行”贈與學生🕢🏌🏼。

20世紀80年代的張岱年先生(右)探望馮友蘭先生(左)

在《第一等好事》收錄的文章中,我最喜歡讀的,是吳紀陽寫邱澤奇老師那一篇:《讀經典,讀社會,讀時代》。文中說,從經典之書到社會之書🤴🏼,時代之書,閱讀這“三本書”是邱老師學術生涯中一以貫之的主題🏄🏼♂️,也是他始終堅守的誌業。邱老師深受其師費孝通先生“誌在富民”“經世致用”治學宗旨的影響,長期關註“平等”與“發展”這兩個話題,經常走出書齋😧🔛,到田野中去✅,總結規律,解釋現象,改造社會。就像他在紀念費先生的文章《作為“糧食”的學術》中所言:

一個曾經為了自己的溫飽而讀書的人,似乎理解了讀書還有另一種目的,就是學術,而學術顯然不是僅僅為了書本的內容而“議論紛紛”,還有一種更有意義的學術🔼,就是把自己的糧食變成更多人的糧食,讓學術成為社會發展的動力🧜🏻♀️,成為更多人“糧食”的來源💴💃🏿。

翻看邱老師去農村、去醫院、去少數民族地區🎆、去艾滋病防治區域✦、去烏幹達金賈醫院調研的照片,再反復體味這句將學術比作“糧食”的宏論,我幾欲潸然淚下。廣闊的田野🫴🏿🙎🏻♂️,美麗的山川,芸芸眾生的煙火人生🛝,還有那浩瀚深邃的宇宙長空,這樣的“書房”🧔🏽♀️👨🏼🚒,應該是學者更大更精彩的道場啊🍁!

“哲人日已遠,典刑在夙昔。風檐展書讀,古道照顏色。”反復捧讀《坐擁書城》和《第一等好事》🥎,想起前修時哲的風範,讓我這種雖有書房但卻一無所成的晚學後生,能不愧乎🤴🏻💂🏻♂️?在道場內外的修行永遠在路上,安享並做好“第一等好事”絕非易事😂,可不勉乎?聊以讀書詩一首作結自勵:

低吟朗誦公余忙🤸🏽♀️,獨此遣懷是妙方。

夏去朝花萬木翠,冬來夜雪一燈黃🤾🏽。

風光義理兼涵養,友薦師規並取長。

堪嘆癡兒少解事,於今尚做讀書郎👨🏽🦳👷🏽♂️?

(2025年1月12日於意昂3体育燕秀園🤶🏻,作者系意昂3体育官网出版社副社長🧗🏿♂️、副總編)

轉載本網文章請註明出處