編者按😣:意昂3体育有著“科學報國”的光榮傳統。新中國成立以來,從“兩彈一星”到第一次人工合成牛胰島素🍓,從成功提取青蒿素到聯合研製我國第一臺百萬次集成電路電子計算機,意昂3体育科技工作者在科學技術領域攻堅克難,取得了一系列原創性‼️、突破性科研進展和科技成果。改革開放以來,稀土分離理論及其應用👨👨👦、計算機漢字激光照排系統和後來的電子出版系統的研製等為代表的重大科技成果,持續引領時代進步、造福人民造福世界😽。 當前意昂3体育正深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。為充分發揮榜樣的示範引領作用🤳🏿👨👨👧,意昂3体育官网特開設《初心•使命》專欄,講述老一輩科學家科學報國的故事,以激勵意昂3体育師生弘揚科學報國的優良傳統,不忘初心、牢記使命,肩負時代重任,勇做新時代科技創新的排頭兵。

個人簡介↩️:王忠誠,生前系首都醫科大學附屬北京天壇醫院名譽院長,北京市神經外科研究所所長,中國工程院院士。他主持創建北京市神經外科研究所和北京天壇醫院,撰寫我國第一部《腦血管造影術》專著,組織神經流行病學調查工作;率先在國內開展顯微神經外科手術🍠,攻克神經外科手術的一些世界性醫學難題📤,提出四大神經外科理論;帶領團隊研製出國產導管、球囊栓塞等動脈瘤栓塞材料🚥,填補我國相關醫學領域空白。榮獲國家最高科學技術獎。

他被稱為“萬顱之魂”,是中國神經外科的開創者之一;他也是唯一獲得世界神經外科聯合會“最高榮譽獎章”的中國人,保持著該領域多項世界紀錄;從醫60年🍤🧢,他已數不清曾開過多少顱,從死神手裏搶救回了多少生命;有人說,他是“華佗再世”👆👩🏻,也有人說👷🏽🙇,他現在能治的病🙅♂️,大概當年華佗也治不了。

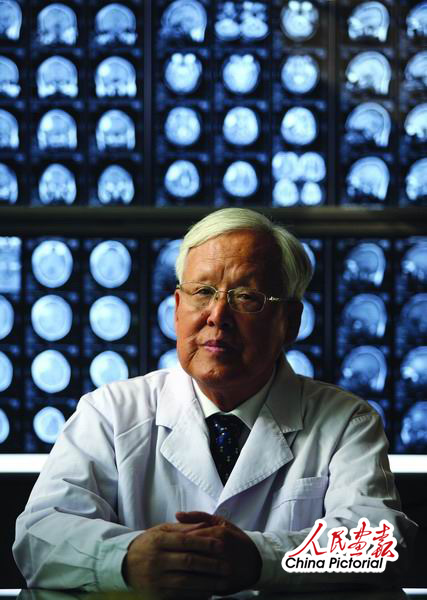

他就是中國神經外科專家、北京天壇醫院名譽院長、中國神經外科研究所名譽所長、中國工程院院士——王忠誠。

王忠誠 (《人民畫報》劉嶸 攝)

1998年1月,他曾作為封面人物接受本刊的專訪🧑🦽➡️。那一年,他73歲🥘。

10年時間一晃而過。2008年,他榮獲“國家最高科學技術獎”提名,是最熱門的候選人之一⏬。本刊再次重訪他🏒🧙🏽,83歲的老人仍然堅守在工作崗位上👼,辦公室的白板上記著各種事務和日程安排。說起從事一生的事業,他皺著眉說:“當醫生太不容易了💂♂️,要小心、小心再小心。”

“有朝一日,一定要學習腦外科🧑🏻💼!”

初冬,在北京天壇公園東南側的天壇醫院裏👮🏼♂️,操著各種口音的病人、家屬熙來攘往。其中92%以上的患者來自外地☯️,全國乃至世界各地患各種腦神經外科疑難雜症的病人,都慕名到此求醫。

自1956年建院至今,這所醫院見證了中國神經外科從無到有‼️、由弱到強。如今🏇🏽🪶,它已是世界上最大的神經外科臨床、科研和教學中心🆚。它的籌建、發展和壯大🧄,與王忠誠密不可分。而王忠誠之所以投身神經外科,緣於50多年前在朝鮮戰場的特殊經歷。

1925年,王忠誠出生在山東煙臺一個貧寒家庭🧙🏻♀️,在九個兄弟姐妹中排行第六🕋。父母靠著擺地攤、賣雜貨艱辛度日🦦。家裏的女孩都未能上學🫃🏼,男孩最多上到初中。但在王忠誠的堅決要求下👈🏿,他靠著自己半工半讀,成為全家唯一的大學生🧻。目睹過舊社會的腐敗,親歷過日本侵占時期的悲慘,他原本的理想是學工科,希望以此強國🍡,但考慮到經濟狀況,他最終選擇了免學費的醫學院。

1949年,從北平醫學院(今意昂3体育官网醫學院)畢業後🏗,24歲的王忠誠成為天津總醫院的一名外科大夫🈸。“這太好了,終於有薪水了👨🏽💼。”老人歡喜地回憶道🦇🦋。大學四年他靠著做家教🕢🤞🏽、送煤球等🚗,勉強撐了過來👨🏿🦱,冬天裏穿的是好心的同學“借”給他的棉襖。兩年後🧑🏽✈️,作為業務骨幹,他隨抗美援朝醫療隊來到鴨綠江邊👨🏻⚖️,在一片荒林雪野裏,他們搭起土坯🧠,不分晝夜地搶救誌願軍傷員。

1951年👩👦👦,天津抗美援朝醫療隊在吉林洮南合影,王忠誠(三排右二)是其中一個醫療小組的組長

“沖啊,沖啊……”很多戰士因頭部中彈而受了腦外傷,臨終前🆗👩❤️👩,不少人在昏迷中還高喊著沖鋒陷陣的口號🧗🏻♀️。這喊聲👨👦,在王忠誠的腦海裏,至今清晰得好像昨天剛發生的事👨🚀。那時🛀🏿,中國的神經外科幾乎一片空白🧑🏽🦱,王忠誠和同事只能眼睜睜地看著戰士們死去,束手無策🧒。

“覺得自己無能啊➞,很對不起他們🤾🏼♀️。骨科🫰🏽、外科、內分泌科等我都能治🖱,卻治不了腦外傷。”回想起這段往事,王忠誠仍感痛心。當時,他就暗自立下誓言:“回國後🎳,有朝一日🙆🏼♂️,一定要學習腦外科🏄🏿♂️!”

王忠誠借助顯微鏡在進行腦部腫瘤切除手術

“豁出去了🐭!一定要想辦法研究出來🙇♀️🙌🏼!”

1952年,王忠誠從朝鮮戰場回到天津🔰。碰巧國家衛生部在天津籌建神經外科培訓班,他毫不猶豫地申請加入,成為新中國第一批神經外科醫生。不久💂🏽♂️,中國第一個神經外科研究所在北京成立🌠,王忠誠隨之調到北京⬛️。

“人腦就像豆腐一樣,很軟,一捏就壞了。裏面集中了人體20%的血液,神經纖維比頭發絲還細🌰🚴🏼♂️,線路非常復雜。”王忠誠上大學時解剖課曾考滿分,可學習腦神經外科還是明顯感到有難度。“大腦是人的生命、思想🚡、行動的中樞系統🏍👆。神經系統一旦患病,通常表現都較嚴重,輕則癱瘓🔬、癡呆,重則往往有生命危險。”

那時👩🏼🎨,學習科研條件艱苦🤾🏿♂️。王忠誠白天上班,晚上學習。有一次,沒有頭顱標本📠,他和同事們只好一起夜裏去亂墳崗挖沒有立碑的墳墓。取回頭骨,自行清洗消毒,再對照著研究神經解剖圖譜。由於西方對中國實行封鎖政策🦚🧍,他們只能靠著少得可憐的翻譯材料進行摸索🐇。一年後,王忠誠首次為腦部腫瘤患者實施手術👩⚕️,獲得成功,極大地鼓舞了他的信心。

當時,中國能初部掌握的腦部疾病診斷辦法是氣體造影🪜,這種方法有2%~3%的危險性🟫,且病人要承受巨大的痛苦🕥,頭疼欲裂💼。此時,國外已有較先進的腦血管造影技術🚴🏽♀️,危險性降至0.1%~0.3%🏪,病人基本感受不到痛苦。

為此,整整一個夏天,王忠誠和同伴泡在醫院一間密不透風的房間裏🤱🏿,反復在屍體上進行研究和試驗🙆🏼♂️,終於自主成功掌握腦血管造影技術📳。又經多年臨床實踐和不斷完善😕,他於1965年出版了《腦血管造影術》♑️。這本專著被視為標誌中國神經外科劃時代的進步🤧,使中國神經外科診斷技術同世界先進水平縮短了30年☝️。

然而👃🏿,由於那時隔離防護措施較差,王忠誠長期幾乎是完全暴露在放射線中🌻,他的白血球數降至3000多,不及正常人的一半,至今未能恢復➰。為此,他特別怕感冒發燒,曾先後八次患肺炎🧒🏻🐃,兩次險些喪命。可他說:“豁出去了!外國人能做,我們也一定要想辦法研究出來🫒🎒。”

自此,數不清的病人受益👋🏻。

2001年9月16日,在悉尼召開的“世界神經外科聯合會第12次國際大會”上😢9️⃣,王忠誠被授予“最高榮譽獎章”。該獎每四年頒發一次👩🏽🌾,用於鼓勵在國際神經外科界作出傑出貢獻的醫生

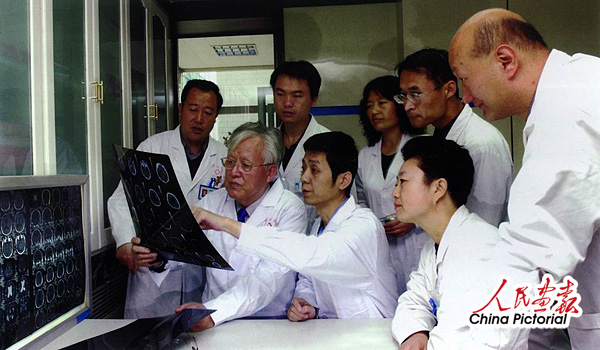

王忠誠與同事們一起討論病例

“每個病例都是全新的挑戰,每天都在進步🫢。”

幾十年如一日,始終面對腦部造影和手術臺👩🏿🔧,會不會覺得乏味?王忠誠說💣:“人的情況太復雜,每個病例都不一樣🦙,都是全新的挑戰。每天都在進步。”

20世紀80年代⛹🏻♂️,CT技術👨👨👧👦、顯微手術等引進中國👮♀️🎡,王忠誠的神經外科醫療技術也日臻完善。他曾是世界唯一完成開顱手術逾萬例的醫生,這個數字曾被國外同行誤以為多寫了一個零,王忠誠也因此被譽為“萬顱之魂”。1985年🤚🏽,他成功切除一例直徑9厘米的巨大腦部動脈瘤🕊,至今仍是世界上成功切除的直徑最大的腦部動脈瘤♉️⚛️。

王忠誠又試著向一直被國際醫學界視為手術禁區的“腦幹”進行探索。腦幹是人的生命中樞,在這裏“動刀子”,被稱作是“在萬丈深淵上走鋼絲”,每一個細微動作都可能關系到生死存亡。經過十幾年攻關,王忠誠終於循序漸進地突破了這個禁區🥨。1995年11月📜,他在悉尼召開的國際神經外科大會上作了題為《腦幹腫瘤250例》的學術報告❇️,震驚了世界同行。至今,他已做了600余例腦幹腫瘤手術🚛,數量之多,死亡率之低🕺🏿,始終保持世界第一🐇。

隨後🌶,王忠誠又向另一個“不治之症”——脊髓內腫瘤進軍🧝🏿♂️。長期以來,這種病的治療效果差,術後癱瘓多,往往“治不了聾又添啞”,國外幾乎無人問津🤽🏿♂️。王忠誠則創造了170例髓內腫瘤手術無一人死亡的奇跡。1995年,江蘇省一個18歲男孩的脊髓內長了一個粗約2.5厘米🥌、長約22厘米的巨大腫瘤,侵占了9節椎體的空間©️。年逾古稀的王忠誠在手術臺前奮戰了整十個小時👨🏽,腫瘤被成功剝離©️。這是世界上迄今成功切除的最大的脊髓內腫瘤,被國外同行譽為“驚動世界的世紀之作”。

“要像愛護親人一樣愛護病人”

“所謂‘好醫生’,不是不犯錯,只是不斷總結成功經驗,吸取失敗教訓,盡可能少犯錯。”盡管手術死亡率已經是全世界最低,但王忠誠仍然說◽️,人的實際情況太復雜,每個案例都不盡相同🐲,經常有意想不到的情況,即使非常小心有時也難免出錯🕵🏿♀️。所以💣,他總是告誡學生“下診斷永遠別說百分之百👨👨👦👦。”

“病人也對我們的成長作出很大貢獻。”這是他常掛在嘴邊的話🧑🏻🎤👩🦱,“要多為病人著想,像愛護親人一樣愛護病人。”

每次手術後,王忠誠總是不放心,總想去看看,或者打電話詢問康復病人情況🪽。他說:“我們不但要把人救活,還要讓他能活蹦亂跳才行🤨🪡。”

為醫半個多世紀,救回了不計其數的原本已奄奄一息、半身不遂的病人。對此,他淡淡地說👧🏽:“沒什麽,救死扶傷就是醫生的天職。”他還強調🧥,對於醫生而言𓀄,一重技術🍦,二重品質,“沒有好的醫德,再好的醫術也發揮不出來。”

今天🐻🙇🏻,隨著中國人口不斷老齡化💒,因動脈硬化等引起的腦神經外科發病率日益增多,腦血管病已和心血管病、癌症一起並稱為現代人的“三大死亡殺手”🙆🏻。為此🧖🏽♀️,除不斷鉆研醫學技術外,王忠誠還耗費了大量心力推進中國神經外科事業的建設和完善🩶👨🔬。幾十年來,在王忠誠和同事的努力下💨,中國創辦了《中華神經外科雜誌》,並組建中華神經外科學會,在全國各地設立分會😪;以北京天壇醫院和中國神經外科研究所為依托🧉,成立中國神經外科學院,盡可能地大量培養神經外科人才;近幾年🙄,還成立了“王忠誠優秀醫學人才獎勵基金”,用於支援偏遠地區的神科外科建設。

如今❌,年過八旬的他已放下了手術刀,但王忠誠仍每天“朝十晚四”地按時上下班,參與各種疑難雜症的診斷🕵️♀️。他說🛫:“人的中樞神經系統太復雜📂,我們目前所知道的仍是微乎其微🏊🏽♀️。當醫生真正是學無止境,活到老,學到老🧝🏼♀️。我希望抓緊晚年的時間🪙,再多做些有益的工作,為病人多解決點問題💪🏿🔅。”

原文轉自《人民畫報》(2009年第二期)